在 2021 年改编自弗兰克·赫伯特 (Frank Herbert) 的《沙丘》( Dune ) 的电影中,冒险的召唤以帝国政要的形式出现,即所谓的变革先驱(令人惊叹的场景和配乐,我每次都起鸡皮疙瘩)。

帝国代表团从飞船上下来,传令官将皇帝的公告传达给亚崔迪家族。

承蒙 Corrino 家族的 Shaddam IV 的恩典,登上已知宇宙的 Padishah 皇帝的金狮宝座,我作为变革的先驱站在你们面前。皇室成员、太空公会的代表和贝尼·杰瑟里特的一位姐妹见证了我们的到来。

皇帝发话了。 “House Atreides 将立即接管 Arrakis 并担任其管家。”你接受吗?

“我们是亚崔迪家族,”莱托·亚崔迪公爵回答道。

没有我们不接听的电话。我们没有背叛任何信仰。皇帝要求我们为厄拉科斯带来和平。 House Atreides 接受了。

于是冒险开始了。

每个故事都从一个电话开始。有时它很微妙。其他时候,它会径直走到你面前,宣布你的人生轨迹将永远改变。

安全世界

奥地利作家斯蒂芬·茨威格在他的回忆录《昨日的世界》中回忆了 1914 年他在比利时度假的那个夏天。当奥地利大公遇刺的消息传到镇上时,他正坐在一家咖啡馆里。

“我突然停止阅读,”他写道,“当音乐突然停止时。”乐队已经停止演奏。那一刻,从字面上看,音乐停止了。

1914 年 6 月 29 日,在萨拉热窝,一声枪响在一秒钟内粉碎了我们在其中接受教育、成长和在家的安全和创造性理性的世界——像一个空心的粘土容器一样粉碎了它。

片刻的震惊过后,生活又恢复了正常。乐队继续演奏。笑声和喋喋不休又回来了。茨威格继续他的假期。因为“死去的大公在他的灵堂里和我的生活有什么关系?”

夏天前所未有地美丽,而且有望变得更加美丽——我们都无忧无虑地看着外面的世界。

即使动员的鼓声和军刀嘎嘎作响,茨威格和其他许多人仍然保持放松。

一个人必须有所准备。他们说,如果发生战争,德国人打算入侵我们。 “绝无可能!”我满怀信心地说,因为在那个旧世界,人们仍然相信条约的神圣不可侵犯。

茨威格的思想立足于一个秩序和安全的时代。他出生于 1881 年,后来将第一次世界大战前的时间称为他三生中的第一时间。战前的欧洲是“安全的黄金时代”。他的家乡和奥匈帝国的首都维也纳是国际化的、乐观的,但也很自我放纵。茨威格出生于一个富裕的实业家家庭,接受了这座城市对音乐、文学和戏剧的痴迷。

在这个世界上,“万物都稳稳地站在它指定的位置上”。现有的秩序会在短短几年内崩溃,这简直是他无法想象的事情。

终于,“人们感觉到了严重的情况”,“一阵恐惧的冰冷风吹过海滩,把它扫得光秃秃的。成千上万的人离开旅馆冲进火车,即使是最乐观的人也开始快速收拾行李。”

茨威格在德国入侵的前一天晚上离开了比利时。当他乘坐的火车经过德国边境时,被拦下并停在了一片开阔的田野中央。茨威格冲到窗前。

黑暗中,我看到一列又一列的货车向我们驶来,敞篷车厢盖着防水油布,我觉得在防水油布下隐隐约约可以看到大炮的威胁轮廓。我的心漏了一拍。这只能是德国军队的进步。

不可思议的事情变成了现实。茨威格回到了维也纳。这是他第二个生命的开始。到战争结束时,他出生于其中的“伟大而强大的帝国”,连同其执政的哈布斯堡王朝君主制,已经“消失得无影无踪”。

拒绝的危险

战后,茨威格移居萨尔茨堡,继续从事作家和传记作家的工作。曾经目睹过自己的生活被打乱,现在他密切关注政治、社会和经济。他对欧洲各地的作家和艺术家同行的访问加深了他对欧洲受伤社会的看法。

在奥地利和德国,他目睹了恶性通货膨胀是如何破坏国家的。

我知道有几天我早上要花五万马克买一份报纸,晚上要花十万马克。谁有外币要兑换,谁就一个小时一个小时地兑换,因为四点钟的汇率会比三点钟的汇率好,而五点钟的汇率会比一个小时前多得多。

茨威格认为,这改变了“所有价值观,而不仅仅是物质价值观”,并造成了对法律、传统和道德准则的漠视。过度和逃避现实占据了上风,“柏林变成了世界的巴比伦。”在这一切的背后,经过多年的经济萎靡不振,“整个国家都渴望秩序、安静和一点安全感。”他认为,德国人“不知道如何对待他们的自由”,并且暗地里痛恨共和政体。

这场战争虽然凶残,却带来了数小时的欢腾,钟声和胜利的欢呼声此起彼伏。而且,作为一个无可救药的军国主义国家,德国因暂时的胜利而感到自豪。而通货膨胀只会让它感到肮脏、受骗和羞辱;整整一代人从未忘记或原谅那些年的德意志共和国,并且宁愿恢复其屠夫。

从他在萨尔茨堡的家中,茨威格能够越过边界观察到“阿道夫·希特勒的房子所在的贝希特斯加登山”。

然而,靠近德国边境让我有机会比我在维也纳的朋友们更好地判断对奥地利局势的威胁。

茨威格观察了意大利和德国法西斯准军事组织的行动。在对德国社会进行诊断后,他意识到自己第二人生的平静日子即将结束。茨威格移居英国。

随后国会纵火,议会消失,戈林放出他的群众,德国的所有正义都被一击粉碎。

1938年,奥地利成为德国的一部分,茨威格的家乡维也纳,“拥有两千年历史的超级民族大都市”,“沦为德国省会城市”。

看着纳粹德国从英国崛起,茨威格努力发出自己的声音。英国领导人“秉承几个世纪以来的民主传统,奉行法治政府”。相比之下,“新德国在符合其目的的情况下,废除了国际法规定的国家间交往的所有游戏规则。”

茨威格评价说,英国领导人没有准备好应对希特勒的“有意识的愤世嫉俗的不道德的新技术”。他们误解了对手,没有意识到游戏规则已经改变。他们就像温水中的青蛙一样,没有意识到自己面临的严重危险。

希特勒所取得的巧妙之处,莫过于这种缓慢摸索、加速施压以对抗道德上日渐式微、军事上日渐式微的欧洲的技巧。

虽然茨威格清楚地观察到即将发生的变化,但他的许多同时代人仍然一无所知。他们拒绝放弃曾经为他们服务得很好的旧世界模式。茨威格很沮丧,但能理解其中的原因,并指出“一个人无法在短短几周内轻易地处理掉对世界三十或四十年的深厚信仰”。

彻底的改变让人非常不舒服,并且会造成巨大的认知失调。我们凭直觉抵制和否认它。我们不想离开安全的世界。

你接受吗?

让我们再次重温沙丘。在士兵们的歌声中,勒托·亚崔迪斯在皇帝的公告上盖章。故事开始了。

雷托转向先驱报:“所以……完成了?”

“完成了,”先驱报回答。

注意发生了什么。先驱报只问了一个问题:你接受吗?

他没有问:你觉得准备好了吗?你准备好了吗?你觉得这个怎么样?

作为观众,我们知道这一幕的悲惨含义。我们知道雷托决定了他的家族和家族的命运。我们知道,要有尊严地面对命运,需要多大的力量。当历史的车轮启动时,我们可以与接受自己角色的勇气联系起来。

我们这一代人无路可逃,不能像过去那样袖手旁观。 — 斯蒂芬·茨威格

革命时代

乔治·索罗斯 (George Soros) 1930 年出生在前奥匈帝国布达佩斯的另一个角落。 1944 年,德国军队占领了该国,这是他年轻生命的决定性时刻。

索罗斯的父亲蒂瓦达尔参加过第一次世界大战,从西伯利亚的战俘营中逃了出来。在穿越革命的俄罗斯回家后,蒂瓦达尔回到匈牙利时变了一个人。他是一名律师,并尽可能地享受生活。他对积累财富没有兴趣。一位朋友问及他的父亲时,乔治索罗斯说,“我父亲不工作。他只是赚钱。’”(这种态度重新出现在索罗斯的个人哲学中)。

最重要的是,Tivadar 的经历培养了他在充满敌意和混乱的环境中航行的直觉。

德国占领后,乔治和其他学童收到写有姓名的纸条。这些要向犹太委员会报告。蒂瓦达立即注意到乔治收到了一份当地犹太律师的名单,并意识到正在发生的事情。蒂瓦达告诉他的儿子递交文件和一条信息:“告诉人们,如果他们举报,他们将被驱逐出境。”

索罗斯回忆说,他的父亲“明白许多其他人所不明白的事情:他知道他需要害怕。”蒂瓦达意识到变革的先驱已经进入了他的世界。

我父亲为应对德国的占领做好了特别充分的准备,因为他早年经历过类似的经历。 ……他学会了如何在不适用正常规则的情况下生存。这段经历改变了他。 — 乔治·索罗斯

Tivadar 立即组织了伪造的文件,一家人以新身份躲藏起来。这是一场危险的捉迷藏游戏,索罗斯自相矛盾地将这段时间形容为快乐。对这个小男孩来说,这一定是一种冒险。

我知道这些危险,因为我父亲花了很多时间向我解释它们,但我打心底里不相信我会受伤。我们被邪恶势力追杀,明明是站在天使一边的,因为我们受到了不公正的迫害;此外,我们不仅在努力拯救自己,也在努力拯救他人。

这个家庭在占领和布达佩斯围城中幸存下来,布达佩斯围城是德国和苏联军队之间的最后一场战斗。战后,乔治·索罗斯前往伦敦学习哲学。直到铁幕倒塌后他才回来。

与茨威格不同,蒂瓦达尔没有预料到这场风暴。但他认出了先驱报并立即采取了行动。他知道他只被问到一个问题:你接受吗?拒绝意味着几近死亡。幸运的是,蒂瓦达根据他之前的经历做好了准备。

我们这一代人背负着命运的重担,这在历史进程中几乎是其他任何一代人都无法比拟的。 — 斯蒂芬·茨威格

乔治·索罗斯 (George Soros) 后来解释说,他的“革命时刻经历”始于德国占领之前,当时他放学后与父亲团聚,听了“1917 年俄国革命期间他在西伯利亚的冒险故事”。

如果我把我父亲的回忆加上我自己的经历,我可以说我的记忆可以追溯到一百年前。

索罗斯的战时经历和他父亲的记忆塑造了他的哲学和市场方法,几十年来,他作为投机者幸存下来并茁壮成长。

他的优势是分析、经验和网络以及直觉、速度和对极端危险经历所塑造的风险容忍度的结合。塞巴斯蒂安马拉比解释说,索罗斯能够容忍对大多数人来说绝对可怕的风险,因为对他来说“这感觉很合理”。

和茨威格一样,索罗斯对彻底变革的时刻变得高度敏感。索罗斯称这些时刻为“特别的日子”。他曾评论说,“革命时期的特点是,事件的发生超出了参与者的理解能力”。当速度和直觉对生存和成功至关重要时,索罗斯掌握了这些时刻(我在这里写了更多关于他的故事)。

我不按照既定的规则进行游戏;我寻找游戏规则的变化。

当索罗斯认识到赌注的潜力和及时性时,我们可以在短暂的瞬间找到这方面的证据。英镑空头之所以成为传奇,是因为他在恰到好处的时机大力推动。

在那个星期二剩下的时间里,德鲁肯米勒和索罗斯向任何准备从他们那里购买的人出售英镑。通常他们让他们的交易员执行订单,但这次他们自己打电话,寻找愿意接受他们订单另一方的银行。

……那天晚些时候,路易斯·培根给斯坦·德鲁肯米勒打了电话。两人讨论了剧情可能会如何发展,培根表示他仍在寻找抛售英镑的方法。 “真的?”德鲁肯米勒脱口而出。 “你从哪里弄来的市场?”索罗斯愤怒地问道。

……第二天早上两点左右,德鲁肯米勒回到办公室。 ……他办公室里唯一的光来自电话:索罗斯正在通话,德鲁肯米勒按下了扬声器按钮。昏暗的房间里弥漫着飘渺的东欧口音。索罗斯敦促德鲁肯米勒利用自己的杠杆作用加倍卖出。 —比上帝更有钱

在那些时刻,速度很重要。没有什么比内在阻力更能让我们放慢脚步了。面对《先驱报》,我们绝不能浪费时间否认。我们必须接受它的信息,最重要的是,采取行动。

一个过程不能通过停止来理解。理解必须随着过程的流动而移动,必须加入它并随之流动。 — Mentat 第一定律,沙丘

不安全的世界

我的感觉是,我成长的世界和今天的世界,以及介于两者之间的世界,是完全不同的世界。 — 斯蒂芬·茨威格

1942年,茨威格写了自传。战争还在继续,他发现自己成了流亡巴西的无国籍难民。他的书被烧毁了,他的财产也不见了,老朋友和家人的命运也不确定。他所珍视的一切,包括他的知识遗产,似乎都已经失去了。他已经活了两辈子了。但是第三个杀了他。

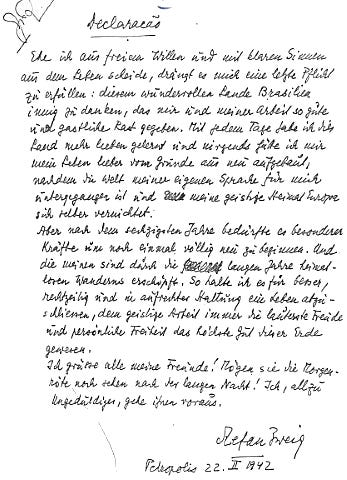

将手稿寄给出版商后不久,他起草了一份说明。然后他和他的妻子结束了自己的生命。

Ich grüsse alle meine Freunde! Mögen sie die Morgenröte noch sehen nach der langen Nacht! Ich, allzu Ungeduldiger, gehe ihnen voraus.

我向所有的朋友致敬!愿他们在漫漫长夜之后仍未看到黎明!我实在是太不耐烦了,继续说下去。 ——茨威格遗书的最后一行

他想起了恩斯特洛萨的话:“移民是给一个没有记忆的年轻人的。”他写道,要重新开始,就需要“不寻常的力量”。但 60 岁的茨威格“因长年无家可归的流浪”而筋疲力尽。

他指出,在他生命的半个世纪里,“发生了比人类十代人更彻底的变化和转变”。他已经看到了足够多的变化,并将接力棒传给了下一代。

彻底变革的挑战

天启的所有凶猛骏马都席卷了我的生活——革命和饥荒、通货膨胀和恐怖、流行病和移民。 — 斯蒂芬·茨威格

今天,我们面临着不乏世界末日的预言。

在市场上, Paul Singer 敲响了市场末日的钟声,而Russell Napier 预计将出现长期的金融抑制。 Stanley Druckenmiller 认为推动近期牛市的因素已经逆转。

Nouriel Roubini 警告我们注意缓慢移动的 巨大威胁,包括气候变化、流行病、通货膨胀、人工智能、与中国的战争、美元贬值。他认为我们正在从“一个相对稳定的时期转向一个严重不稳定、冲突和混乱的时代”。

Peter Zeihan 警告说,“人类的下一章将更加严峻”,并解释说,“尤其是 1980 年至 2015 年期间,简直是一个独特、孤立、幸福的时刻。一个已经结束的时刻。这一刻在我们的有生之年肯定不会再来了。”

气候变化、去全球化和人口崩溃等趋势以极快的速度发展,但可能使整个资产类别沸腾。如果市场(即消费者)开始萎缩——不仅在少数国家,而且在大多数发达市场,资本主义会是什么样子?当发达国家集体应对高龄和高杠杆率时会发生什么?这是未知领域。

我最近一直在欣赏 Netflix 节目《古代启示录》 ,该节目探讨了冰河时代文明消失的假说。你可能不同意它,但看到古代遗迹消失在丛林中或海平面上升仍然令人大开眼界。许多代人的宏伟作品丢失和遗忘。这是一个惊人的提醒,我们的社会是由无常定义的。

无法保证在过去几个世纪创造如此多财富的那种持续逐步攀升。即使不知道未来会怎样,人们也会有一种奇怪的感觉,即游戏的难度开始急剧上升。

接受未知

在我们的生活中没有重复;过去的一切都没有幸存下来,没有任何东西回来了。它是为我们保留的,可以充分参与历史以前分配给一个国家,一个世纪的历史。 — 斯蒂芬·茨威格

关于我们是否像茨威格一样必须“付出代价”并“尽情享受”,历史并没有为我们提供指导。末日预言者一年四季都活跃,很难将信号和故事分开。这是一个远离世界并沉迷于 Thiel 创造的世界末日维度的陷阱。大多数时候,乐观主义者会得到回报。

但历史告诉我们,激进的、难以想象的,有时甚至是极其危险的变化正在发生。我们可能无法预料到这种变化的性质。我们能做的是培养我们的感知力,以及我们对其迹象的敏感度。当音乐停止时,我们绝不能梦游。

一旦我们面对先驱报,我们可以预料到巨大的内心抵抗和认知失调。为了生存和发展,我们必须准备好迅速放下旧观念和执着。我们必须鼓起勇气做出快速、直觉和独立的决定。即使人群仍然自满,我们也必须准备好采取行动。

最重要的是,我们必须记住,先驱报不在乎我们是否做好准备,或者我们是否喜欢正在发生的事情。只有一个问题很重要:我们接受吗?拒绝电话很可能就是我们故事的结局。

结语

我们每个人,即使是我们这一代人中最小的一个,今天对现实的了解比我们最聪明的祖先多一千倍。但我们什么也没得到:我们为一切付出了充分而有效的代价。 — 斯蒂芬·茨威格

当先驱报出现时,我们无法选择自己的年龄,无论是生理上还是心理上。我们不知道我们的角色是否是 Paul Atreides,他的故事始于 Arrakis。或者,如果沙漠星球承载着我们的灭亡。

无论哪种方式,我们都必须接受事实。与其抱怨我们可能会失去什么,我们不如在正在发生的事情中寻找意义。与其抗拒历史的震荡,不如学会驾驭它的潮流,甚至在混乱中发现美。

也许我们会带着敏锐的感官和对伟大的渴望出现。或许这是我们保存记忆和历史的使命。我们的角色可能是准备、保护和引导下一代。凭借我们对先驱报的了解,我们可以帮助他人应对命运。

Paul Atreides:爸爸,如果我不是 House Atreides 的未来怎么办?

勒托·亚崔迪斯公爵:你祖父说过,伟人不求领导;他被要求这样做。他回答。

但如果你的回答是否定的,你仍然是我唯一需要你成为的人:我的儿子。 —沙丘