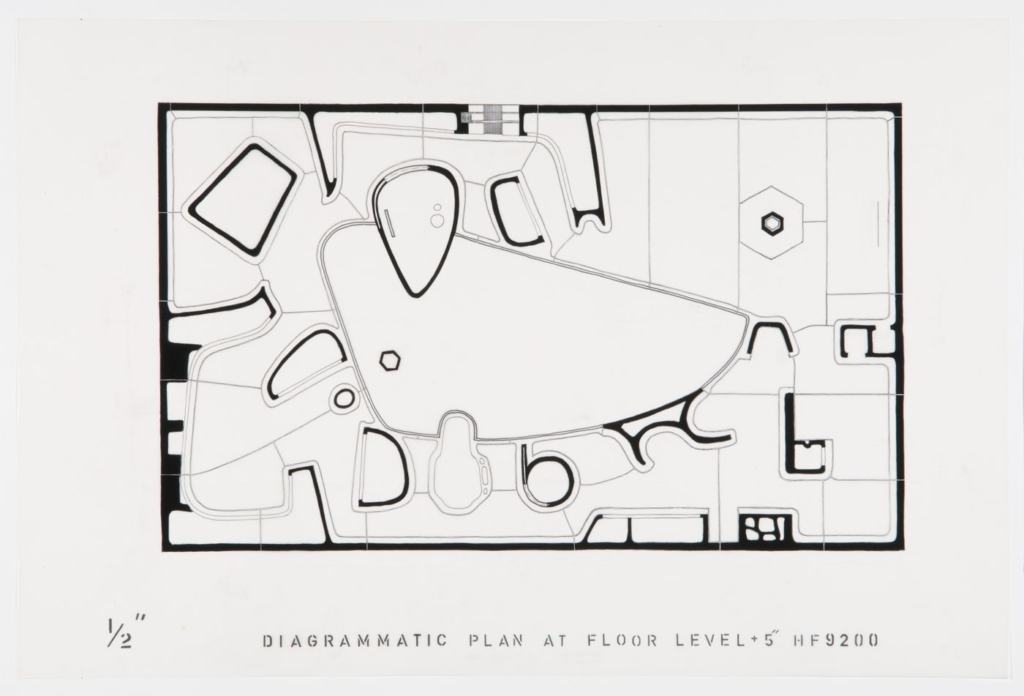

1956 年,艾莉森和彼得史密森设计了未来之家,这是一个建筑装置,后来在《每日邮报》的年度理想家居展上展出。该装置为 1981 年的现代无子女夫妇提供了未来的愿景。房子大小适中,房间不断流入下一个,无定形,无所不包,就像一个洞穴。作为战后话语和太空时代早期的产物,其美学强调技术进步的赋权和疏离效应,同时植根于可识别的国内过去。

这座房子被宣传为一种理想的“家庭生活”,但结构本身揭示了一个不同的意图:完全切断外部世界,保护其居民免受外部威胁,同时保留家庭幸福的场景。这所房子有两堵外墙——一个盒子里的一个盒子——几乎没有外窗,允许并排开发相同的房子。自然光的主要来源来自建筑中心一个形状奇特、完全封闭的庭院。房子还配备了密封的滑动前门;空调内饰;有线麦克风系统;卫生设施,如自动清洁浴室;和一个封闭的“呼吸空气”庭院(用建筑历史学家 Beatriz Colomina 的话来说)。被宣传为现代主义庭院住宅的东西实际上是冷战安全屋的科幻模型。

人体正在成为一个偏执狂,未来之家是一个大规模的免疫系统

冷战时期传播给西方民众的恐惧强烈影响了它的架构:核威胁是不可避免的,生存能力取决于掩护。 1950 年代和 60 年代美国人意识中“准备”的重要性在将国内空间作为掩体地点的意识形态建设中发挥了作用。民防动员办公室将重点放在那些不仅能在原子爆炸中幸存下来,还能提供避难所的建筑物上,并提供双壁或地下混凝土和金属避难所的安装说明。现代主义的玻璃结构让位于无窗的混凝土防御工事。然而,国内掩体往往融合了现代主义设计特征,旨在为公民提供舒适感和心理安慰——鼓励为破坏做准备的富有想象力的过程,同时承诺在核战争面前保持不变的生活方式。

冷战的恐惧也与内部的敌人相协调。评论家达里尔·奥格登 (Daryl Ogden) 曾写过 1940 年代和 50 年代免疫学和病毒学的言论如何在对疾病的恐惧与对共产主义渗透和入侵的恐惧之间建立起概念上的联系。在 1949 年出版的《抗体的生产》中,病毒学家弗兰克·芬纳和弗兰克·麦克法兰·伯内特提出了一个理论,该理论反映了二战后政体内部对共产主义叛徒的许多焦虑,声称身体的免疫系统将“自我”与“非自我”区分开来。自己。”奥格登指出,身体要成功抵抗疾病,必须做两件事:1)消除削弱身体自身防御能力的“无效”自我标记细胞; 2) 销毁非自身生物制剂。 这种言论警告美国人身体内的强大敌人——就像共产主义的同情者——构成了自我,但实际上是他者。人体正在成为一个偏执狂的场所,基于对身体内部的不忠和颠覆的恐惧。

未来之家反映了这种偏执。该结构作为一个大规模的免疫系统运行:类似于潜艇,房子只有一个入口,从内部被仔细控制和操纵。嵌入式麦克风系统允许其居民与外部访客联系,而无需邀请他们进入室内。食物和从屋顶收集的雨水一起储存在房子空心墙壁内的密封容器中,让居民能够自给自足地生活。 Beatriz Colomina 回忆说,史密森家族宣传了一个特殊的功能,即“所有食物都被伽马射线轰炸——一种杀死所有细菌的原子副产品”,并指出轰炸和原子射线等术语的使用模仿了战争的语言。冷战时期的科学范式,在病毒学和免疫学的言论以及迫在眉睫的全球战争的支持下,认为身体是入侵和污染的脆弱场所,需要所有防御措施。作为一个建筑对象,未来之家体现了冷战公民,关注驱逐可能感染身体和从内部攻击的阴险和看不见的恐怖。

身体和建筑之间的类比在整个建筑史上一直是一个不变的主题。几个世纪以来,建筑师——甚至在这样的头衔出现之前——一直在使用人体作为生成模型,反映了他们那个时代的科学范式。 De Architectura (在文艺复兴时期“重新发现”后作为十本书出版)由罗马建筑师维特鲁威在公元前 15-20 年左右撰写,被认为是西方建筑中最有影响力的著作之一。维特鲁威讨论了与建造寺庙有关的适当对称性和比例。他相信神圣创造的人体比例和尺寸是完美和正确的;因此,一座建造得当的寺庙应该反映并与它的各个部分联系起来。通过这种方式,身体被视为一本活生生的规则书(“黄金比例”),包含着大自然制定的固定和完美的法则。在现代主义时代,勒柯布西耶受到机械工程技术精度的启发,通过将黄金比例与当代人体的数学比例——更准确地说,是一个六英尺高的西方男人的身体和他的手臂——进一步发展了这一传统。伸出他的头顶——以改善建筑和设计的外观和功能。有了这个,勒柯布西耶开发了两种新的垂直测量,他将其作为比例原则实施,以使英制和公制都冗余。勒柯布西耶臭名昭著的模块化建筑和社会住宅综合体实施了这些测量,彻底改变了现代建筑的直线形式,具有开放的内部和“失重”结构。

自冷战以来,身体的概念发生了显着变化:身体越来越难以分为“自我”和“他者”,更明显的是,身体是一个由生物实体和非生物实体组成的相互关联的网络。这颠覆了住宅的建筑理念:从驱逐外界的东西到邀请外界的东西;从无机壳到身体本身的杂交。

建筑学者 Ala Roushan 在她的文章《我们封闭世界的空气》中强调了我们当前时代与冷战时代之间的相似之处和不同之处。与冷战时期核灭绝的威胁类似,Covid-19 敦促公民将自己封闭在室内以求生存;但我们当前的网络技术将不同的社区联系在一起,巩固了我们对数字技术的依赖,将其作为生活的重要组成部分。 “在未来之家64 年后,我们自己的家就像史密森机器的戏剧空间一样——用信息交流代替物理凝视,作为我们存在的记录,”她写道。 “我们不再一起呼吸,共同呼吸现在被数字信息交换所取代。气泡变成了回声室。”

这所房子体现了冷战公民,关注从内部驱逐阴险的袭击者

随着无线通信网络取代物质网络,人类和非人类之间的界限已经模糊。可以说,当代人体有两个自我:一个是肉体,另一个是由生物信息、偏好、情绪、习惯和日程安排组成的数字“身体”。物理和数字之间的深度融合使得明确地说什么属于自我和什么属于他者变得更加困难。 Covid-19 危机只是加强了对人体新理解的探索,它承认需要从人类物种之外的相互依赖的网络中学习,无论是技术还是环境。

这就是后人类精神,它使人类远离探究的中心。二战后,后人文主义的指导原则开始在数学科学中形成,它专注于通信、反馈和编码机制的技术工程,以促进有机和无机系统中的传输。在 1960 年代,航空航天工程师开发了一种控制论有机体,也称为“半机械人”:一种能够在新环境中实现人类生活的自我调节人机系统。女权主义理论家唐娜·哈拉威后来在她 1985 年的文章《半机械人宣言》中普及了这个术语,将半机械人称为身体和机器的复杂结合,挑战了人类的有机组成。

构建半机械人的核心是将有机体连接到其假肢延伸部分的信息通路。在我们如何成为后人类中,凯瑟琳·海尔斯( Katherine Hayles)指出,这将信息视为“可以在碳基有机组件和硅基电子组件之间流动的无实体实体,从而使蛋白质和硅作为一个单一系统运行。”后人类理论假设人类作为一个物种已经创造了一个新的技术环境,在这个环境中我们不再能够作为活的有机体独立运作。它广泛表明人体不再与其技术环境兼容,并且我们已经达到了进化的终点,下一个适应的逻辑阶段是有机体与机械师同化。

随着网络技术的发展,建筑已经开始从保护性的东西——身体的第二层皮肤——转变为与周围环境相互联系的系统的一部分,模糊了家庭和居住者之间的区别。虽然我们目前的大多数建筑仍然植根于旧的空间想象,让人联想到维特鲁威或模块化的身体,但植根于后人类思维的推测原型正在加速关于建筑环境如何演变的想法。

早在 1960 年代, 后人类建筑的原型出现了,新世界的愿景充满了技术奇迹。其中许多愿景预示了网络的潜力,将其作为一种可以从根本上改变我们的空间感和建筑环境的概念进行探索。由 Cedric Price 从 1959 年到 1961 年设计的欢乐宫不是任何传统意义上的建筑,而是一个社交互动机器。作为一种新型文化中心,该结构旨在成为一个不断变化的矩阵,与最新的信息技术相连接。虽然结构从未实现,但其概念是邀请参观者组装可移动的预制墙、平台和地板,为各种戏剧制作、展览和表演创造自己的艺术空间。最终将欢乐宫与当时的其他项目区分开来的是它对控制论思想的拥抱。电子传感器和响应终端将收集有关休闲偏好的信息。 IBM 360-30 大型计算机的计算能力将检测趋势集群,为空间修改提供规范。 The Fun Palace不仅响应人类需求,还使用信息来预测行为。

建筑已经开始从保护性的东西转向作为互连系统的一部分的东西

欢乐宫预言了我们已经接受的现实。通过这个项目,建筑融入了延伸我们四肢和感官的技术设备。该结构被想象为我们与世界之间的界面,不是通过围合而是通过调解来定义空间。后人类和控制论建筑提出的空间模型改变了我们对建筑本身的理解,从静态的、自主的庇护所转变为动态的、不断变化的东西。

近年来,新一代交互技术在当代建筑中迅速出现,将机器学习、情感计算系统和合成生物学反应整合到建筑结构中。 Philip Beesley 的Hylozoic Ground是为 2010 年威尼斯建筑双年展建造的加拿大实验装置。它创建了一种新的响应式架构,模拟地球本身的结构。双曲线网被组织成悬垂的网,呈现为“土工布地形”,展示了植物或真菌类系统的特性。一系列机制使这些网络能够呼吸、移动和移动,与路人相关。密集的树叶状“会呼吸”的毛孔和胡须,成簇排列,通过接近传感器和信息网络相互交流——就像一群昆虫或珊瑚礁。人类互动可以触发呼吸、爱抚和吞咽动作。该结构还近似于淋巴系统的条件,从周围环境中收集毒素,并通过过滤膜和管道网络以及矿物质和油的小瓶将它们转化为无害物质。

这个项目取代了建筑作为保护壳的概念,呈现出一个无定形的、大气的、生物的外壳,可以容纳人类和环境主体。后人类主义学者 Cary Wolfe 解释说,该装置的信息网络使生命本身的概念非自然化,将两个相反的概念推向彼此:它将“主体性”的定义扩展到新的体现形式;并将代码、程序和系统的概念从机器领域转向人类领域。这使我们面临着什么是生活,什么不是生活的问题。

Covid-19 危机强调了环境和社会技术变革的挑战,促使人们以新的方式思考我们物种的状况。持续和迫在眉睫的环境灾难激发了对建筑可能性的进一步探索,承认我们与周围环境中的非人类实体的相互依赖。与所有工具和技术一样,建筑可以看作是与人体的假肢关系,是增强我们身体能力的一种手段。随之而来的是身体和建筑之间更大程度的混合和互动的可能性。

因此,后人类建筑可以被视为行动号召:为了在人为动荡的持久威胁中幸存下来,我们必须消除自我与非自我的二元概念,并承认人体是更广泛的、混合的人类和人类网络的一部分。非人类实体。