数亿年来,随着大气中二氧化碳 (CO₂) 水平的自然波动,地球气候变暖和变冷。在过去的一个世纪里, 人类主要通过燃烧化石燃料将二氧化碳水平推到了 200 万年来的最高水平——超过了自然排放,导致持续的全球变暖,可能使全球部分地区无法居住。

可以做什么?作为地球科学家,我们着眼于自然过程如何将碳从大气中回收到地球并回到过去,以找到这个问题的可能答案。

我们在《自然》杂志上发表的新研究表明,构造板块、火山、侵蚀山脉和海底沉积物在过去的地质时期是如何控制地球气候的。利用这些过程可能会在维持我们星球所享有的“ 金发姑娘”气候方面发挥作用。

从温室到冰河时代

温室气候和冰屋气候在地质历史上已经存在。白垩纪温室(从大约 1.45 亿年前持续到 6600 万年前)大气中的二氧化碳含量高于百万分之 1,000,而今天约为 420,温度比今天高出 10℃。

但地球气候在大约 5000 万年前的新生代开始降温,最终形成了冰屋气候,气温下降到比今天低 7℃ 左右。

是什么引发了全球气候的这种剧烈变化?

地球从白垩纪的温室气候(左)演变为新生代(右)的冰屋气候,形成内陆冰盖。图片来源:F. Guillén 和 M. Antón / Wikimedia Commons

地球从白垩纪的温室气候(左)演变为新生代(右)的冰屋气候,形成内陆冰盖。图片来源:F. Guillén 和 M. Antón / Wikimedia Commons

我们怀疑地球的构造板块是罪魁祸首。为了更好地了解构造板块如何储存、移动和排放碳,我们建立了构造“碳传送带”的计算机模型。

碳传送带

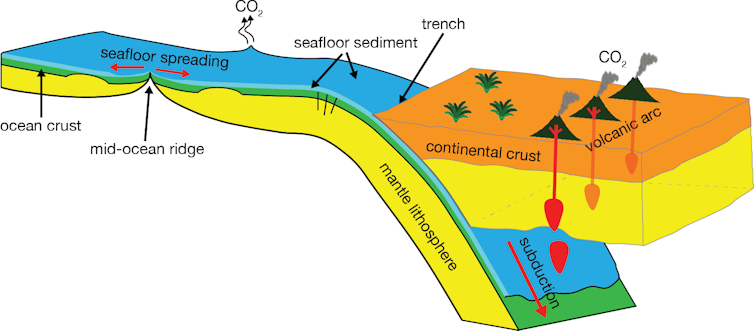

构造过程将碳释放到大洋中脊的大气中 – 两个板块相互远离 – 使岩浆上升到表面并形成新的海洋地壳。

与此同时,在海沟——两个板块会聚的地方——板块被拉下并循环回地球深处。在下降的过程中,它们将碳带回地球内部,但也会通过火山活动释放一些二氧化碳。

地球的构造碳传送带在地球深处和地表之间转移大量碳,从中洋脊到俯冲带,在那里携带深海沉积物的海洋板块被循环回地球内部。所涉及的过程在地球的气候和宜居性中发挥着关键作用。图片来源:作者提供

地球的构造碳传送带在地球深处和地表之间转移大量碳,从中洋脊到俯冲带,在那里携带深海沉积物的海洋板块被循环回地球内部。所涉及的过程在地球的气候和宜居性中发挥着关键作用。图片来源:作者提供

我们的模型表明,白垩纪温室气候是由非常快速移动的构造板块引起的,这大大增加了大洋中脊的二氧化碳排放量。

在向新生代冰室气候过渡的过程中,构造板块运动放缓,火山二氧化碳排放量开始下降。但令我们惊讶的是,我们在传送带系统中发现了一个更复杂的机制,包括造山、大陆侵蚀和埋葬海底微生物遗骸。

新生代缓慢构造板块的隐性冷却效应

由于碰撞,构造板块减速,这反过来又导致了山脉的形成,例如过去 5000 万年形成的喜马拉雅山和阿尔卑斯山。这本应减少火山二氧化碳排放,但我们的碳传送带模型显示排放增加。

我们追踪到它们的来源是富含碳的深海沉积物被向下推为火山提供食物,增加了二氧化碳排放量并抵消了板块减速的影响。

那么,大气中二氧化碳下降的机制究竟是什么?

答案就在于首先导致板块减速的山脉以及深海中的碳储存。

一旦山脉形成,它们就开始被侵蚀。含有二氧化碳的雨水会与一系列山石发生反应,将它们分解。河流将溶解的矿物质带入大海。海洋生物然后使用溶解的产品来建造它们的贝壳,最终成为富含碳的海洋沉积物的一部分。

随着新山脉的形成,更多的岩石被侵蚀,加速了这一过程。大量的二氧化碳被储存起来,地球冷却了,尽管其中一些沉积物通过弧形火山的碳脱气而被俯冲。

多佛白崖的石灰岩是富含碳的海洋沉积物的一个例子,由海洋浮游生物的微小碳酸钙骨骼残骸组成。图片来源:I Giel / Wikimedia,CC BY

多佛白崖的石灰岩是富含碳的海洋沉积物的一个例子,由海洋浮游生物的微小碳酸钙骨骼残骸组成。图片来源:I Giel / Wikimedia,CC BY

岩石风化作为一种可能的二氧化碳去除技术

政府间气候变化专门委员会 (IPCC)表示,如果世界要实现温室气体净零排放,大规模部署二氧化碳去除方法是“不可避免的”。

火成岩的风化作用,尤其是玄武岩等含有橄榄石矿物的岩石,对减少大气中的二氧化碳非常有效。根据一些估计,在海滩上撒播橄榄石可以从大气中吸收多达一万亿吨的二氧化碳。

当前人为变暖的速度如此之快,因此迅速减少我们的碳排放对于避免灾难性的全球变暖至关重要。但是,在一些人类的帮助下,地质过程也可能在维持地球的“金发姑娘”气候方面发挥作用。 ![]()

本文根据知识共享许可从The Conversation重新发布。阅读原文。