表面上这是一个经济学博客。我知道我最近花了很多时间抱怨土地承认、战争或民主党的问题,但真正的目的是让我们回到一个足够平静和理性的世界,在那里我们可以我们有能力花时间思考一些古怪的书呆子经济问题。正确的?

但与此同时,总有大量研究值得研究。这就是本周综述的重点。

但首先,播客!这是我几个月前在 Bankless 播客上与以太坊创始人 Vitalik Buterin 进行的一场辩论,我们刚刚在 Econ 102 上重新发布了该播客。我们正在讨论新技术是否会让竞争环境向独裁政府倾斜:

Vitalik 在这个话题和其他话题上总是有独到而深刻的想法。

另外,这是本周的 Econ 102 节目,埃里克和我在我关于土地确认的帖子上跟进了关于移民和国民身份的讨论:

不管怎样,进入本周有趣的事情清单吧!

1.您从未听说过(或者也许您听说过?)的最酷的税收想法

当特朗普在第一个任期内进行税收改革时,他的团队最初有一个我非常喜欢的好主意。它被称为基于目的地的现金流税,或 DBCFT。这是改革企业税收以促进投资和出口的一种方式。艾伦·奥尔巴赫 (Alan Auerbach) 在 2017 年对 DBCFT 进行了很好的简单解释。以下是他对该税项含义的总结:

DBCFT 将用现金流税取代[企业]所得税,用直接投资费用取代折旧津贴,并取消非金融公司的利息扣除。在国际方面,DBCFT将取代目前的“全球”税收制度,即美国和外国企业的美国活动以及美国企业的海外活动均需在美国征税,而采用仅对美国活动征税加上边境调整的地域制度这实际上拒绝了进口投入的税收减免,并免除了出口收入的税收。

奥尔巴赫还解释说,DBCFT 在数学上相当于另外两项政策:增值税(VAT) 加工资补贴。

我真的很喜欢 DBCFT,但遗憾的是特朗普选择放弃其大部分条款。但在克雷米厄博客最近发表的一篇文章中,杰森·哈里森认为特朗普应该复兴这个想法:

Harrison 解释了 DBCFT 相对于我们当前的公司税收方法的几个优点:

-

它允许公司立即支出投资,从而鼓励公司进行更多投资。 (请注意,立即全额支出研发支出对于增长尤为重要。)

-

它不再像我们当前的制度那样鼓励公司借太多钱。

-

这使得公司更难通过将利润转移到海外来逃税。

哈里森指出,DCBFT 是消费税的一种形式。通常我们认为消费税比所得税更具经济效率,因为它们不会抑制储蓄和投资。我们经常回避消费税的原因是消费税是累退的——穷人将大部分收入用于消费,而富人则将大部分收入储蓄起来,因此从所得税转向消费税将对穷人造成更严重的打击,同时对富人实行免税。

但由于DBCFT等于消费税(即增值税)加上工资补贴,所以不存在这个问题。它只对来自资本收入的消费征税,而只对来自劳动收入的消费征税。哈里森解释说:

虽然增值税对所有消费征税,但 DBCFT 只对非工资来源的消费征税——主要是现有财富(改革前积累的财富,已经面临所得税)和高于正常的投资回报。

哈里森没有提到的 DBCFT 的另一项好处是它可以促进出口。如果您像我一样相信出口促进是产业政策的关键部分,那么您应该喜欢 DBCFT。

所以我强烈同意特朗普应该在他的第二个任期内恢复 DBCFT。

2. 施工生产率和监管

在过去的几年里,美国人注意到他们的国家似乎没有能力建造任何东西。有很多事实符合这个一般故事。两个非常重要的是:

-

自 20 世纪 60 年代中期以来,建筑业的生产率一直持平甚至下降。

-

土地使用限制是建设的一个重要障碍。

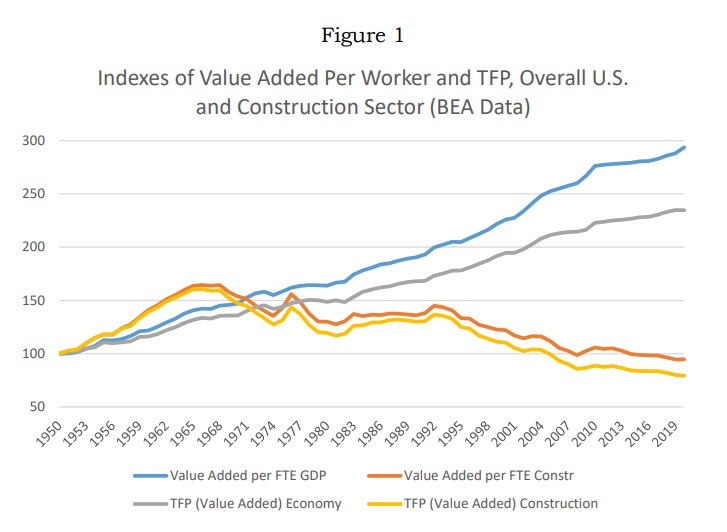

以下是来自Goolsbee 和 Syverson (2023) 的建筑生产率下降的图片:

直觉告诉我们,这在某种程度上与我们所知阻碍发展的土地使用限制有关。 Brooks 和 Liscow (2019)等一些作者指出,这种解释的时机非常吻合。但问题是,土地使用限制到底是如何降低建筑业的生产力的。毕竟,一旦生产获得批准,限制难道就不再重要了吗?即使在获得批准后,是什么导致施工效率较低?

一种可能性是邻避法律挑战导致延误,从而导致成本超支。但在一篇新论文中, D’Amico 等人。 (2024)认为这里有更深层次的力量在起作用。他们假设土地使用限制迫使建筑公司规模过小且分散:

1900 年至 1940 年间,每名建筑工人建造的房屋一直停滞不前,在二战后蓬勃发展,然后在 1970 年后急剧下降。1940 年至 1970 年间生产力的繁荣表明,建筑领域的技术进步本质上是不可能的。是什么阻止了它?我们提出了一个模型,其中当地土地使用控制限制了建筑项目的规模。这种限制减少了建筑公司的均衡规模,从而降低了规模经济和创新投资的动力。我们的模型表明,在竞争性行业中,企业规模和技术投资的这种低效缩减是限制性项目监管的独特后果,而传统的进入监管壁垒则增加了企业规模。该模型与有关建筑行业性质的一系列广泛的关键事实是一致的。 1970 年后生产率的下降与土地利用监管最佳指标的增加同时发生。目前开发项目的规模很小,并且随着时间的推移而不断缩小。建筑公司的规模也相当小,尤其是相对于其他商品生产公司而言,规模较小的建筑商的生产力较低。土地使用管制更为严格的地区的建筑设施特别小且生产效率低下。建筑领域的专利活动停滞不前,并且与其他行业有所不同。粗略计算表明,如果所观察到的企业规模和生产率之间的联系有一半是因果关系,那么如果美国住宅建筑公司的规模分布与制造业的规模分布相匹配,其生产率将提高约 60%。

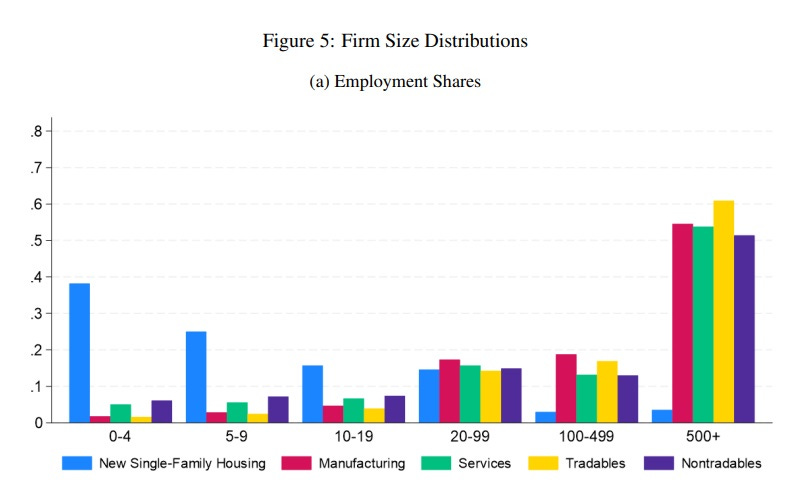

这个理论很酷,因为它将低建筑生产率和土地使用限制与另一个重要且众所周知的事实——建筑业的分散联系起来。与其他行业的公司相比,建筑公司规模很小:

我喜欢这个模型,我认为基本的故事可能是真的。但我认为有一个因素可能是不现实的。达米科等人。将土地使用法规视为从根本上与建设项目规模有关——大型项目更难获得批准,因此建筑公司必须专注于较小的项目。虽然这确实是事实,但我强烈怀疑土地使用限制存在一种更重要的机制来限制规模经济:监管异质性。

不同城市的土地使用限制有很大不同,在巴尔的摩办理审批流程并不能让您更好地办理圣地亚哥审批流程。这意味着很难有几家沃尔玛式的大型建筑公司在全国范围内承接工程。我认为,如果我们正在寻找提高建筑生产率的方法,那么协调各地区的法规可能比简单地批准更多大型项目更有希望。

此外,达米科等人。他们的实证分析仅限于美国。为什么世界其他国家的建筑生产率停滞不前,包括日本等土地使用法规非常宽松的国家?总的来说,我对单一国家对全球现象的解释持怀疑态度。我认为达米科等人。已经确定了一个重要因素,但我感觉这个难题还有更多的内容。

3. 人类是非理性的还是只是混乱的?

当经济学家开始制定人类行为理论时,他们通常假设每个人都是“理性的”——他们基于以最佳方式评估所有可用信息并相应地最大化其效用来做出决策。然后在 70 年代和 80 年代,一些心理学家和行为经济学家做了一系列实验,显示人们的行为方式看似不合理。这些实验通常涉及让人们在“彩票”之间进行选择,即向他们提供两种可能的赌博,并让他们选择他们更愿意接受的一种。

行为经济学家发现,人们在这些“彩票”中系统地做出了某些似乎不符合教科书上理性定义的选择。对这些“异常”最流行的解释之一是由丹尼尔·卡尼曼和阿莫斯·特沃斯基创建的前景理论。它基本上是两种理论合二为一。前景理论的一部分认为,人们在决策时夸大了小概率。另一部分说,人们是厌恶损失的——他们的效用取决于看似武断的参考点。

但瑞安·奥普雷亚 (Ryan Oprea) 的一篇新论文挑战了我们根本不需要像前景理论这样的东西的想法。奥普雷亚假设,许多看似“非理性”的实验行为实际上只是由于他们被要求完成的任务过于复杂而造成的。他做了一个实验,消除了决策中的所有风险——不存在任何可能性,也不涉及任何损失。一种选择只会比另一种给你更多的钱。然而实验对象仍然会犯一些看起来很像他们在卡尼曼式实验中做出的“非理性”选择的错误。 Eric Crampton 有一篇很好的博客文章总结了 Oprea 实验的细节。

所以,很多看似“非理性”的东西很可能只是人类无法处理复杂的计算。这并没有扼杀行为经济学的理念——它只是意味着我们需要不同的理论来解释为什么人们的行为不像经济人。

例如,本·莫尔(Ben Moll)发表了一篇新论文,其中他对宏观经济学中理性预期异质代理模型的使用提出了挑战。他认为这些理论要求消费者在计算中考虑太多信息。相反,他建议我们需要代理解决更简单问题的理论,即使这会导致一些看起来不合理的情况:

本文的论点是,在异质主体宏观经济学中,关于均衡价格的理性预期的假设是不现实的,不必要地使计算复杂化,应该被取代。这是因为理性预期意味着决策者(不切实际地)通过预测横截面分布来预测均衡价格,例如利率。结果是维数灾难的极端版本:动态规划问题,其中整个横截面分布是一个状态变量(“主方程”又名“怪物方程”)。这个问题严重限制了异质代理方法对宏观经济学中一些最大问题的适用性,即那些以总风险和非线性为关键的问题,例如金融危机……然后我讨论一些潜在有前途的方向,包括临时均衡方法,结合了调查期望、最小二乘学习和强化学习。

这对我来说听起来不错。我一直不明白为什么宏观经济学应该假设人类代理人是无限强大的计算机器。很高兴看到人们重新审视这种方法。

4.美国经济基础强劲

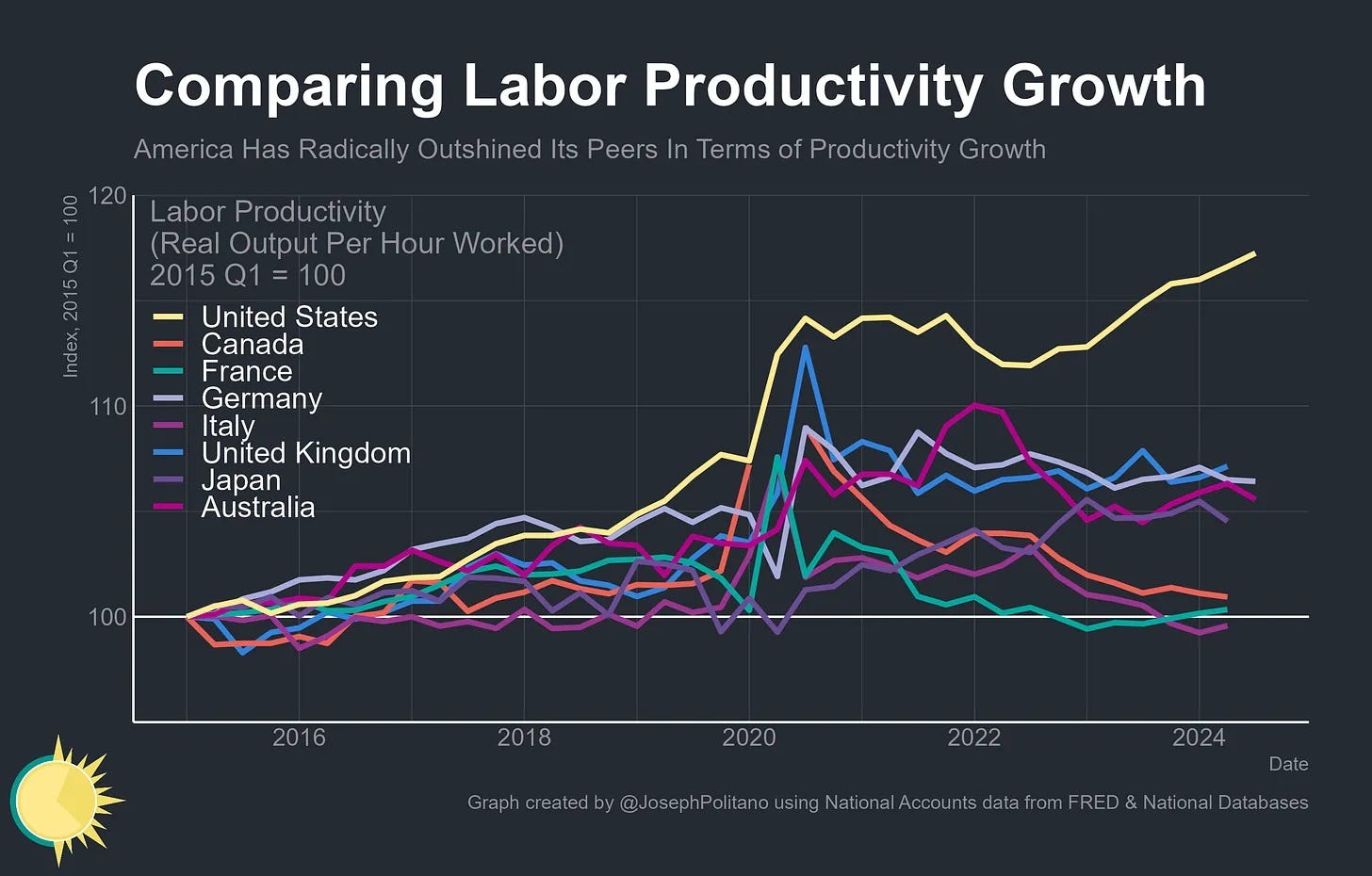

近年来,美国经济一直强劲增长。其中一部分只是为了让人们在大流行的冲击后重返工作岗位。但这很大程度上是由于生产率的增长。美国工人的每小时产出比 2016 年或 2022 年要高得多。乔伊·波利塔诺有这样的故事:

事实上,自疫情以来,美国的生产率在富裕国家中几乎是独一无二的!其他人都停滞不前:

服务业生产率增长,而制造业停滞或萎缩,这是对传统模式的改变,也是对政府繁文缛节阻碍服务业的保守观点的巨大挑战。

波利塔诺将美国生产力的繁荣归因于三个因素:

-

资本密集度增加(公司投资更多)

-

增加工人重新分配到新的、更好的工作

-

自大流行以来新公司的创建增加

请注意,第一个挑战是公司只是回购股票而不是投资的进步观念。

无论如何,这都是个好消息。生产力是经济表现的基石——它推动工资和生活水平的长期增长,并允许美联储在不冒通胀风险的情况下保持较低利率。美国经济的某些方面进展顺利,而其他富裕国家的情况却不太顺利(至少自 2022 年以来,中国也是如此)。

5. 是的,疫情后的部分通胀可能是需求驱动的

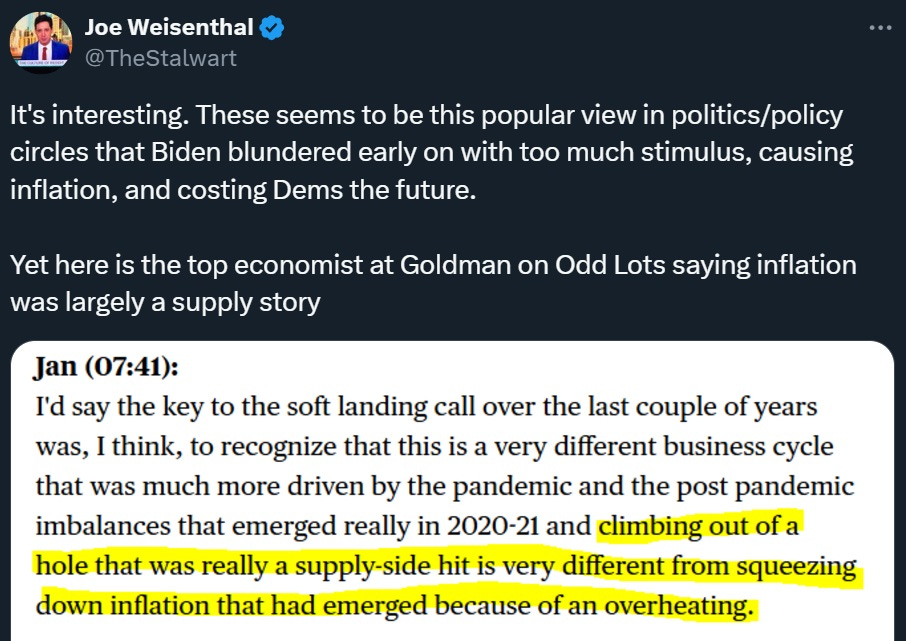

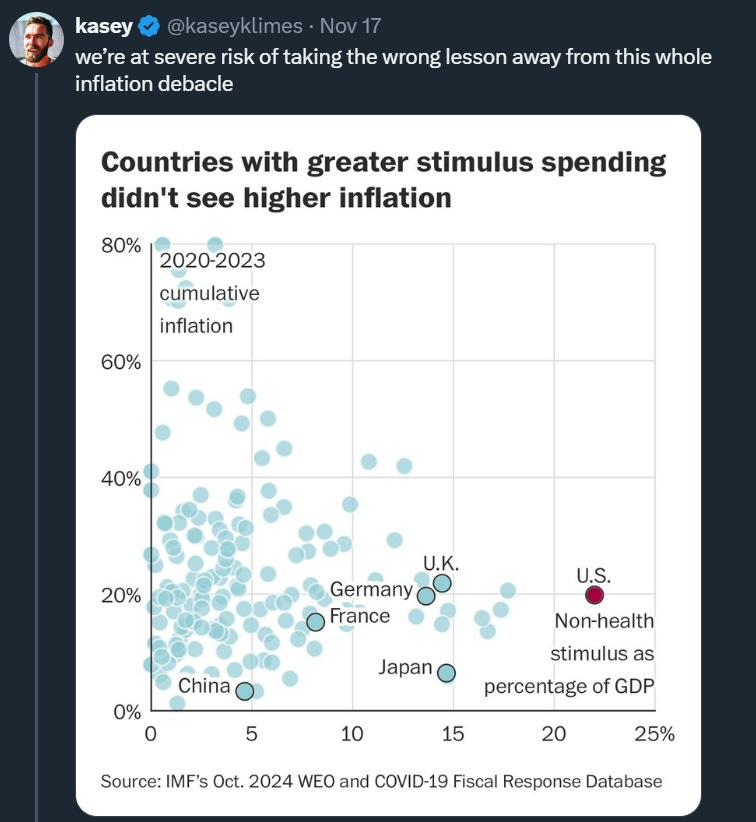

每个人都几乎同意,对通货膨胀的愤怒是特朗普赢得今年大选的原因之一。但一些我称之为“宏观进步主义者”的人——几乎在任何情况下都倾向于支持更多财政刺激的人——仍然坚持认为,通胀主要只是供应中断的结果,而不是拜登的美国救援计划或特朗普的关怀法案的影响。 。例如,Zachary D. Carter、Joe Weisenthal 和 Kasey Klimes 引用了《华尔街日报》、Jan Hatzius 和 Peter Orszag 的分析:

但恕我直言,我不认为这个案例成立。

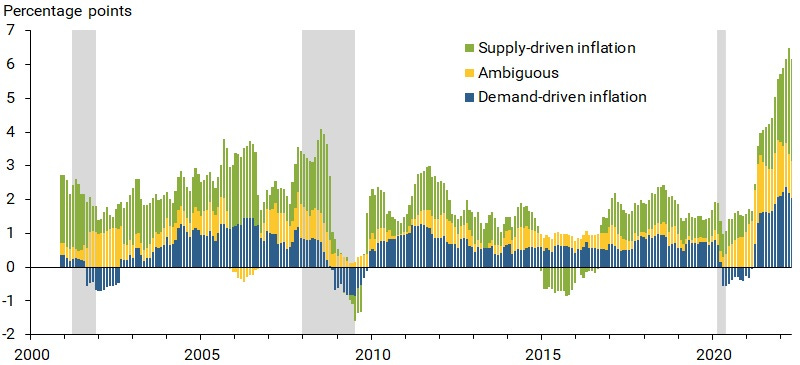

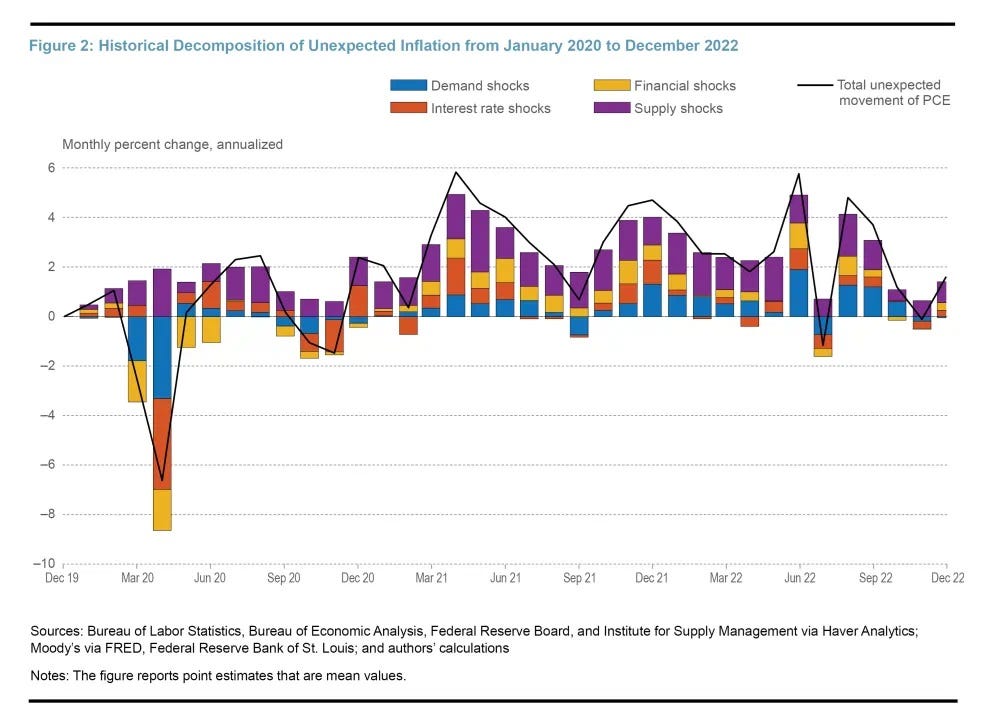

首先,我研究了许多关于大流行后通胀的分析,其中大多数将很大一部分(通常是一半左右)归因于需求方因素,尤其是在 2021 年。例如, 这是来自 Adam 的旧金山联储夏皮罗:

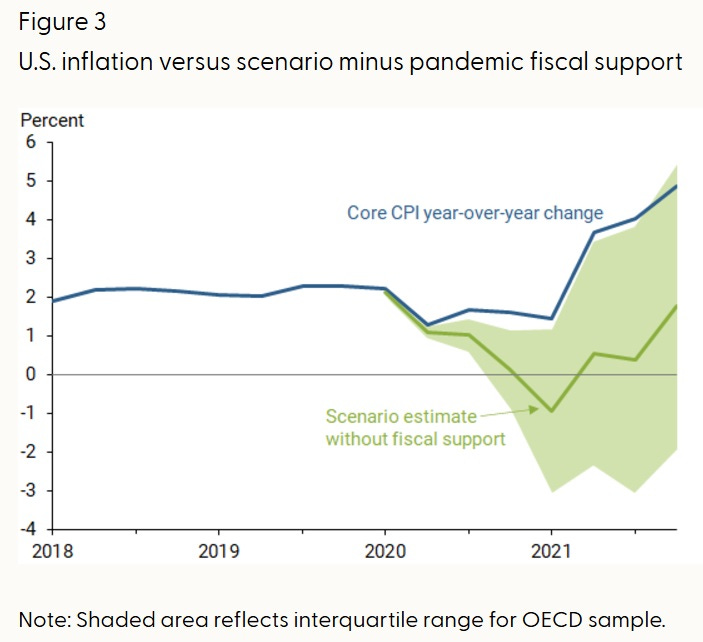

以下内容来自同样来自旧金山联储的 Òscar Jordà 、Celeste Liu、Fernanda Nechio 和 Fabián Rivera-Reyes:

这是来自克利夫兰联储的马修·戈登和托德·克拉克:

这是乔瓦尼等人。 (2024) ,使用相当标准的模型和跨国证据,并得出结论,需求和供应冲击都造成了:

我们采用多国多部门新凯恩斯主义模型来分析推动大流行时代通胀的因素。该模型纳入了特定部门冲击和总体冲击,这些冲击通过全球贸易和生产网络传播,产生供需失衡,从而导致通货膨胀和溢出效应。基线定量分析与美国、欧元区、中国和俄罗斯等样本国家总体和部门价格及工资的变化相匹配。我们的研究结果表明,供应链瓶颈引发了 2020 年的通货膨胀,随后在 2021 年至 2022 年总需求冲击的推动下价格飙升,能源价格上涨加剧了这一情况。

更可恶的是,对于“团队供给侧因素”,奥利维尔·布兰查德(Olivier Blanchard)使用超级简单的新凯恩斯式模型,仅通过查看2021年2月拜登的新冠救济法案规模,就能够提前正确预测通胀!

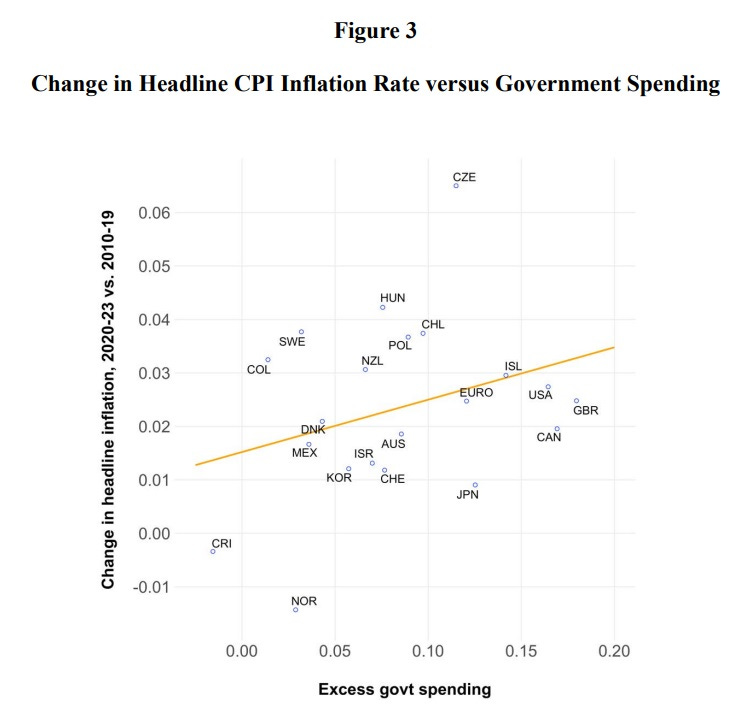

与此同时,Orszag 的新冠刺激与通胀图表包括许多发展中国家,这些国家的通胀往往会非常高,原因是各种通常不会出现在富裕国家的因素。当 Barro 和 Bianchi (2023) 仅关注 OECD 国家时,他们得到了正相关:

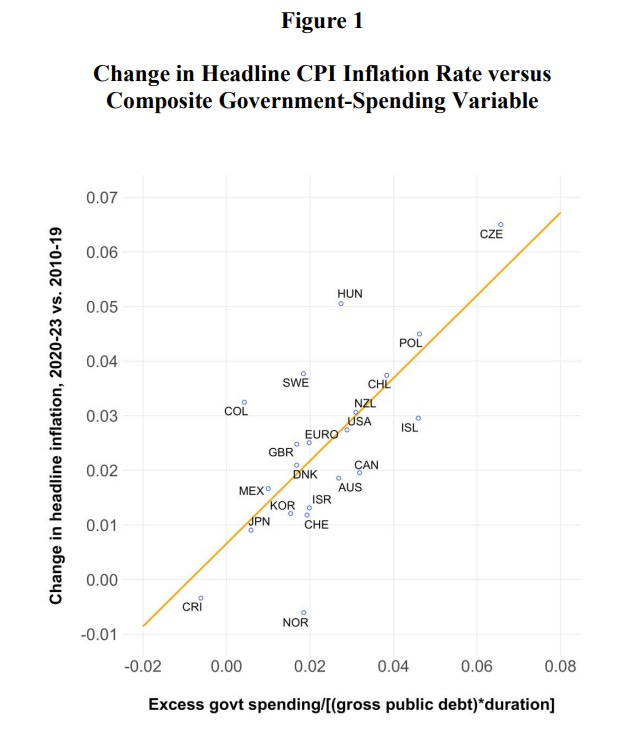

当巴罗和比安奇使用与价格水平财政理论(该理论认为政府赤字导致通货膨胀)一致的政府支出替代衡量标准时,他们发现了更紧密的相关性:

我不确定将分析限制在经合组织国家是否正确,或者我们应该在多大程度上相信价格水平的财政理论。但这无疑表明奥尔萨格的分析绝非易事。与此同时,大量研究发现刺激措施在 2021-22 年通胀中发挥着重要作用,以及布兰查德对通胀的成功事前预测,这些都不容忽视。

我认为得出这样的结论是有道理的:新冠疫情救济支出是通货膨胀的一个重要原因。这是否值得是一个完全不同的问题。

6. 我对国民健康保险的看法有误吗?

通过《边际革命》 ,我发现了一篇论文,它在某种程度上挑战了我之前关于国民健康保险主题的论文。

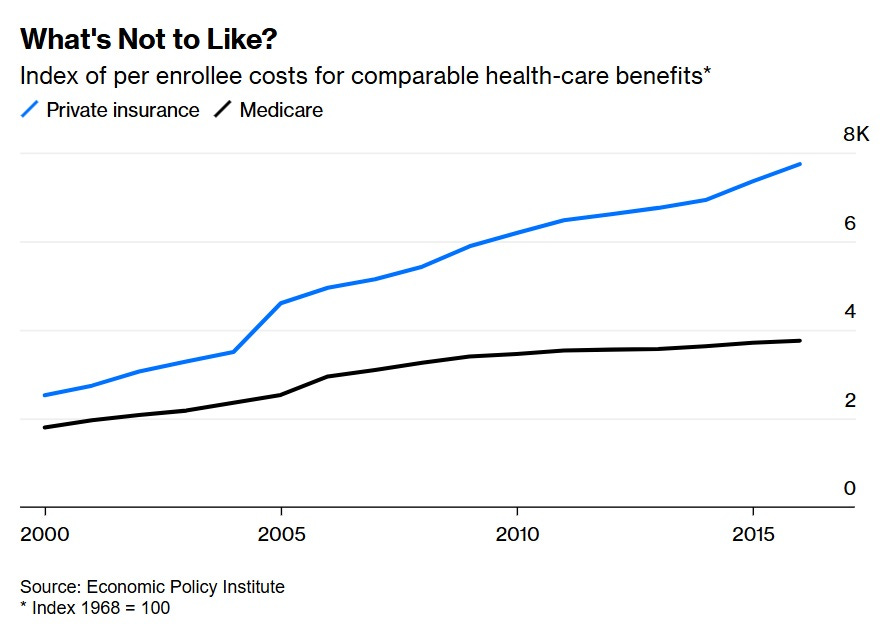

我长期以来一直是国民健康保险的支持者——不是伯尼·桑德斯想要的“支付一切费用并禁止私人保险”的东西,而是更明智的日本/韩国制度,政府支付所有费用的 70%,其余部分则由政府支付到私营部门。我的推理基本上是,有很多垄断力量推高了医疗保健行业的价格,而覆盖每个程序部分的政府保险公司将拥有反补贴垄断力量,能够将这些超额成本挤出系统。基本上,我们已经在医疗保险方面做了很多这样的事情,这确实导致了较低的价格:

保守派经常反驳说,这种制度会压制医疗创新。我通常会淡化这种担忧,认为日本和韩国表现出了相当高的创新水平。但季云安和帕克·罗杰斯的一篇新论文让我想知道保守派的担忧是否比我想象的更合理。作者研究了当医疗保险迫使提供者降价时,各种医疗产品类别会发生什么。他们发现对创新有一些相当负面的影响:

我们调查了医疗器械行业医疗保险价格大幅下调的影响,某些器械类型在 10 年间下降了 61%。通过分析 20 多年的管理和专有数据,我们发现这些降价导致新产品推出量下降 29%,专利申请量下降 80%,表明创新活动大幅减少。制造商减少了市场进入,并更加依赖外包给其他生产商,这与更高的产品缺陷率相关。我们的计算表明,失去创新的价值可能完全抵消降价带来的直接成本节省。我们建议更有针对性的定价改革可以减轻这些负面影响。这些发现强调需要在政策设计中平衡成本控制与创新和质量激励。

对于国民健康保险的支持者来说,这无疑是一个发人深省的结果。但我不确定吉和罗杰斯是否真的与我的先前观点强烈矛盾。他们认为,如果医疗保险只对利润率非常高的产品使用其降价能力,它可以在不损害创新的情况下削减成本:

在目标明确的价格改革中,我们预计医疗保险会优先考虑利润率最高的产品类别……他的分析强调,更有针对性的方法可能会减少医疗保险支出,同时最大限度地减少对医疗创新的负面影响。

这对于垄断和垄断理论来说是完全有道理的。国家健康保险体系的垄断权力是一种强大而危险的武器——只有在需要取消大量垄断权力的特定情况下才需要使用它。你不能仅仅通过价格控制来打击每一种产品。

与往常一样,积极的政府政策,问题在于执行。

原文: https://www.noahpinion.blog/p/at-least-five-interesting-things-39b