对当今物种的研究对人类在生命世界中的地位做出了明确的判断:与黑猩猩和倭黑猩猩并驾齐驱。然而,这并没有告诉我们太多关于我们最早的人类代表、他们的生物学或地理分布——简而言之,我们是如何成为人类的。为此,我们主要不得不依赖极其稀有的化石的形态,因为古成因信息仅在最近一段时间内保存下来——即便如此,在相当凉爽的气候中也是如此。

自 1974 年在埃塞俄比亚发现南方古猿很早的年龄(包括 3.18 Ma(百万年前)的著名露西)以来,自 1974 年以来,获得双足行走一直被认为是人类进化的决定性步骤。事实上,在我们的大脑体积显着增加之前很久,它就标志着从非人类到人类的转变。

我们于 8 月 24 日在《自然》杂志上发表的关于萨赫勒人乍得沙赫人的骨骼的研究备受期待,他是已知最古老的人类代表的候选人。

那么,我们的远古祖先是不是两足动物——即人类还是非人类?实际上,用这些术语提出问题接近于循环推理。鉴于我们还没有发现我们与黑猩猩共有的最后一个共同祖先,我们不知道人类运动的初始状态,无论是双足还是其他。

人类双足动物的第一代代表是什么?

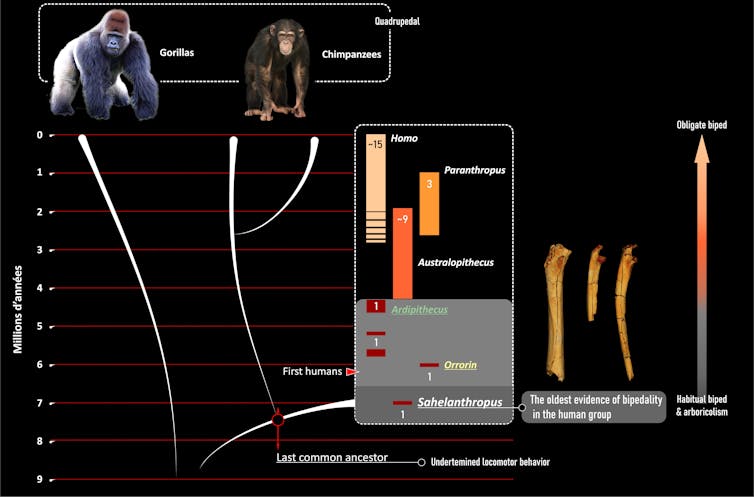

到目前为止,我们可获得的最早数据是Orrorin (6 Ma,肯尼亚)和Ardipithecus (5.8 Ma-4.2 Ma,埃塞俄比亚)的肢骨,它们的双足行走方式与最近的物种不同。事实证明,双足行走并不是人类一成不变的特征,在我们的历史中也有自己的历史。因此,正确的问题是:人类的第一批代表是双足动物吗?如果是,达到什么程度以及如何?这是我们的法国 – 乍得团队试图通过研究更古老的萨赫勒人遗骸(约 7 Ma)来回答的问题。

Sahelanthropus的存在最初是在 2002 年从一个扭曲但保存完好的颅骨(绰号 Toumaï)和由在 Toros-Menalla 的佛朗哥-乍得古人类学任务(由 Michel Brunet 创立和指导)发现的一些其他颅齿标本推断出来的在乍得的朱拉布沙漠,代表至少三个人。该研究主要基于将该物种与最近的人类化石进行比较的牙齿、面部和脑壳的形态。

我们文章中描述的肢体骨骼包括部分左股骨(大腿骨)和左右两根尺骨(连同桡骨,尺骨是前臂中形成肘部的两块骨头之一)。这些骨头与颅骨在同一地点和同一年被发现,但在 2004 年晚些时候被发现。它们很可能与颅骨属于同一物种,因为在代表约 100 种不同脊椎动物的近 13,800 块化石中仅发现了一种大型灵长类动物遍布 Toros-Menalla 的 400 个地区。然而,目前尚不清楚这股骨、尺骨和颅骨是否属于同一个人,因为现场至少发现了三个不同的个体。

TM 266 的三个肢体骨骼的 3D 数字化模型,归因于 Sahelanthropus tchadensis(左,股骨的后视图和内侧视图;右图,两个尺骨的前视图和侧视图)。图片来源:Franck Guy/CNRS/Université de Poitiers/MPFT

TM 266 的三个肢体骨骼的 3D 数字化模型,归因于 Sahelanthropus tchadensis(左,股骨的后视图和内侧视图;右图,两个尺骨的前视图和侧视图)。图片来源:Franck Guy/CNRS/Université de Poitiers/MPFT

一些因素减缓了我们从 2004 年开始的研究。例如,我们被要求优先对其他颅后遗骸进行实地研究,而我们却在努力分析零碎的材料。我们最终在 2017 年重新启动了该项目,并在五年后完成。

从各个角度研究骨骼

鉴于这些长骨保存不良(例如,股骨失去了两端),简短的分析无法提供可靠的解释。因此,我们从各个角度研究了它们,包括它们的外部形态和内部结构。

为了减少不确定性,我们采用了广泛的方法,包括直接观察和生物特征测量、3D 图像分析、形状分析(形态测量学)和生物力学指标。我们通过 23 个标准的棱镜将乍得材料与当今的化石标本进行了比较。单独来看,没有一个可以用来对材料提出分类解释——事实上,古人类学中没有“神奇”的特征,所有这些都将受到科学界的讨论。

然而,综合起来,这些特征导致对这些化石的解释比任何替代假设都要简洁得多。因此,这种组合表明萨赫勒人习惯于双足行走——即,这是一种常规的运动方式。在这种情况下,双足行走可能被用于在地面和树上移动。在后一种情况下,它很可能伴随着抓树枝的四足步态,这与大猩猩和黑猩猩的四足步态(称为“指关节行走”)形成鲜明对比,后者的重量由背部支撑。指骨。

人类、大猩猩和黑猩猩之间的关系。正如 Sahelanthropus 所记载的那样,双足行走和爬树相结合,逐渐成为人类分支内的运动方式。图片来源:Franck Guy/CNRS/Université de Poitiers/MPFT

人类、大猩猩和黑猩猩之间的关系。正如 Sahelanthropus 所记载的那样,双足行走和爬树相结合,逐渐成为人类分支内的运动方式。图片来源:Franck Guy/CNRS/Université de Poitiers/MPFT

结果与对Orrorin和Ardipithecus的观察结果一致,并具有几个含义。首先,它们强化了人类历史上一种非常早期的双足行走形式与其他运动方式共存的概念。因此,从一开始就没有“突然”出现人类独有的特征,而是跨越数百万年的漫长而缓慢的过渡。

因此,人类进化的这一阶段以在整个生命历史和全球范围内相当普遍的方式发生,它提醒我们,我们的物种只是生物多样性的一部分。仅这一事实就应该让我们重新思考我们对生活世界的态度以及控制我们星球好客的参数。

其次, Sahelanthropus 、 Orrorin和Ardipithecus的特征表明,我们与黑猩猩共有的祖先既不是黑猩猩,也不是我们已经成为的独特的两足动物。与黑猩猩和倭黑猩猩保留其祖先形态的假设相反,它们的垂直攀爬和“指关节行走”的特殊组合更有可能在我们的分歧之后进化得很好。

最后,如果Sahelanthropus tchadensis是人类多样性的见证人,那么它至今仍是那个时代唯一已知的习惯性双足动物。考虑到中新世末期(10 Ma 之后)非洲和欧亚大陆的整个、弱多样化的类人猿化石记录,非洲大陆上的人类分支获得了双足行走仍然是迄今为止唯一有据可查的假设。在这个阶段,双足行走似乎是机会主义运动曲目的一部分——灵活,能够利用不同的环境——这与我们团队的地质学家、古植物学家和古生物学家重建的 Toros-Menalla 的多样化古环境非常吻合.

这项工作是通过古人类学领域强大的南北科学合作开发的,即PALEVOPRIM 实验室、恩贾梅纳大学古生物学系和国家发展研究中心之间的合作。这三块骨头属于乍得的遗产,很快就会回到他们的国家。与此同时,我们将通过对材料的新研究以及追随乍得古生物学研究先驱Yves Coppens的脚步开展新的实地研究,继续开展卓有成效的合作。

本文由 Abderamane Moussa(乍得恩贾梅纳大学)合着。 ![]()

本文根据知识共享许可从The Conversation重新发布。阅读原文。

图片来源: Sabine Riffaut、Guillaume Daver、Franck Guy / Palevoprim / CNRS – Université de Poitiers / MPFT