关于向小转变的弧线,人们可以画出许多要点:1665 年,罗伯特·胡克出版了《显微图》,这是显微镜的第一部伟大著作。 1839年,皇家显微镜学会成立。 Georg Cantor 的集合论——他在 1 和 0 之间的空间中发现了无穷大——于 1874 年出版。电子于 1897 年被发现。玻尔的行星模型于 1913 年提出;原子时代的开始始于 1930 年代。 1948年克劳德·香农的论文和他的“比特”理论; 1958年发明微芯片; 1972 年的蓝色大理石。互联网:1969;社交媒体的爆发:2000 年代初期。

在他 1985 年的文章《 缩小》中,哲学家维莱姆·弗卢瑟(Vilém Flusser)将发现无穷小世界的兴趣归因于对身体的一种厌恶,一种对物理尺寸的蔑视,他认为,“代表了一种回归,一种疏远。 ”这表明我们如何变得“不那么坚固”,将物质的重要性“降低到玩具的水平”,并转向“计算和计算细节以产生信息”。在他看来,这预示了一个无实体的未来,我们与肉体和地球分离,人类被隔离在细胞中,类似矩阵,作为一个超有机体进行交流——“一种独特的蚁群”。

上帝游戏邀请我们窥视人类社会,就像它是一个蚂蚁农场

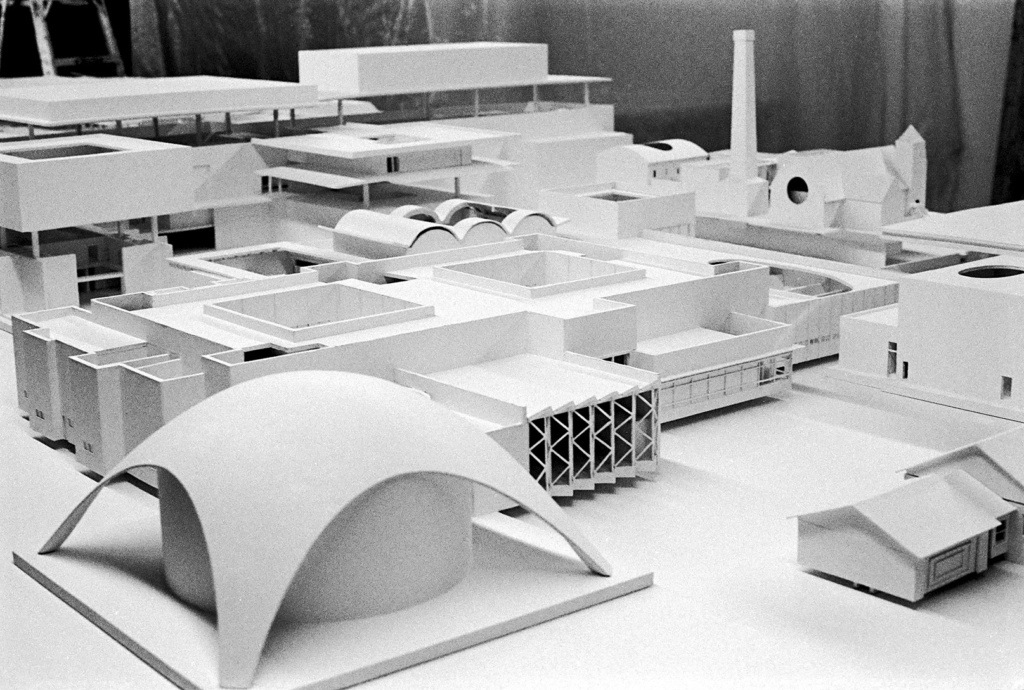

虽然我们可能还没有到那个地步,但我们中的许多人确实在玩具版的现实中玩过自己的玩具版——在《文明》和《模拟城市》等游戏中引人入胜的微型世界,以及所有其他随之而来的“上帝游戏” .它们是对生活的微型模拟——构造器集合,玩家被赋予工具来创造、破坏和操纵另一个世界历史、城市模型或小房子里的小家庭。

这种现实压缩有一些令人着迷的东西:权力和无所不知的味道与缺乏赌注交织在一起。十几岁的时候,我会玩《文明》 、《模拟城市》和《模拟人生》,以应对一种初露端倪的无力感。我花了太多时间在模拟人生中,经常到深夜,我梦见 Pleasantview 的小市民像愤怒的蚁群一样从我的笔记本电脑蜂拥而至,以报复我,他们的统治者,因为我对他们的生活如此漫不经心。最近我迷上了手机游戏,比如《文化的崛起》,一个文明的盗版游戏,我在其中指导袖珍工人和战士耕种并为发展我的帝国而战,或者《过山车大亨》,这是 1999 年原版的缩小版,在我管理我的小型主题公园。当我不忙于重新设计赛道或雇佣新的看门人时,我特别喜欢看那些小家伙们骑着小车,一遍又一遍,从不下车。

不过,这不仅仅是关于控制的体验。微小的东西令人敬畏它的机制——它诞生的技术手段;它的结构细节——以及时间的扭曲。在On Longing 中,苏珊·斯图尔特认为,缩影是一个与“活过的历史时间”无关的空间:缩小扭曲了对外部世界的感知,引发了“遐想”,推迟了社会性。这导致了斯图尔特所说的“私人时间”——本质上是一种夸大的内在性。当淹没在缩影中时,很难看到框架之外的东西。

同样,玩家在上帝游戏中会浪费时间。它们有时被称为“时间扫描”游戏,并以令人上瘾而著称。至关重要的是,在上帝游戏中时间过得更快。随着文明或模拟城市的一转,岁月流逝。在我们的世界里,一个模拟人生一天等于 24 分钟。在做出游戏要求的决定时,还需要一种特殊的消除时间的焦点,一种需要照顾它们的感觉。在这些游戏中成为神,感觉就像是在承担责任:没有我的监督,帝国不会进步。如果我不在我的公园登记,我的游乐设施就会生锈。我所在城市的道路交通堵塞,如果我的工厂没有生产足够的金属来升级他们的建筑物,市民会抱怨停滞不前并搬走。当我专注于模拟市民的成绩单、他们的爱情生活、他们的志向和卫生时,我忘记了自己。

在这种现实压缩中,有一种权力和全知与缺乏赌注交织在一起的味道

给我的 Sim 家人送一辆遥控车是我的错误——现在 Lazlo 不会停止玩它,他粘在门口,即使他的胃是空的,膀胱也充满了,他也不会放弃。全家人都来了,担心拉兹洛的数据暴跌,拼命地向我挥手,因为现在他们都必须上厕所,但除了拉兹洛卡住的那扇门外,他们拒绝进入任何门,几分钟之内,他们的生活就毁了.谢天谢地,我可以在不保存的情况下退出游戏,回到拉兹洛瘫痪之前的时间。但不像从兔子洞出来的爱丽丝或小宇宙里的瑞克和莫蒂,当我出现时,时间确实在流逝,而我并没有倾向于任何真实的事情。

上帝游戏——特别是抽象、简化和模棱两可的游戏——将这种失落视为一种掌握。在 2020 年的回忆录中, 《文明》的创造者 Sid Meier 写道,在上帝游戏中,目标不是像许多其他电子游戏那样赢得与大老板的最后一战,而是实现“超越自身限制的统治”。对于 Meier 和《模拟人生》的创作者 Will Wright 来说,决策就是游戏:做出这些选择并不能解决任何问题,只会使进一步的决策永久化。不仅选择决定了游戏的进程;它们被用来揭示玩家的真实性格。玩神的游戏,你不只是在玩游戏,你在玩自己。

艺术家迈克·凯利(Mike Kelley)——他的微型主义作品,如教育综合体和坎多斯,处理文化记忆和对技术乌托邦的批判——建议“观众迷失在[微型]物体中,并且在将心理场景投射到他们在身体上失去了自我意识。”这种迷失方向的无形体可能解释了上帝游戏的迷失时间效应,即强迫性的诱因。通过进入那个“私人时间”,玩家“脱离了具体化并降格为纯粹的内在本质”游戏学者 Gerald Voorhees 在“我玩,所以我是”中争论道。当游戏将你膨胀为假神时,你同时失去了时间和失去了你的身体——你缩小了。

Gaston Bachelard 在The Poetics of Space (1958) 中写道,微型世界“是被支配的世界”。他描述了从塔顶看到的景色,看着其他人跑来跑去,看起来“像苍蝇一样大”,四处走动“不合理地‘像蚂蚁一样’。”他说,与昆虫的比较“太陈旧了,以至于不再敢用它们。”但是,在整个历史中,经常看到蚂蚁像人类和人类像蚂蚁一样的冲动在道德、寓言和隐喻上是一致的。尽管它忽略了无限的细微差别和复杂性,并且经常默认将生物视为机器中的齿轮,其更大的目的只有那些声称以某种方式超越蚂蚁和人类的观点的人才能辨别,但这种类比仍然是不可避免的。

Bachelard 的描述与 Will Wright 的Sims愿景没有什么不同:他把它想象成一个“人类集群模拟器”,最初设计的抽象程度类似于从 Bachelard 塔顶看到的景象。赖特一再热情地引用 EO Wilson 对群居昆虫的研究作为灵感,他在 2010 年告诉《纽约客》, 《模拟人生》借鉴了他早期对蚂蚁行为的模拟。这意味着《模拟人生》游戏中的人物并没有根据人类的需求和欲望进行编码。它们更像是伪装成人类的蚂蚁。玩模拟人生就像玩一种混合蚂蚁农场玩具屋。

蚂蚁的信息素语言、错综复杂的结构、真菌的养殖、排斥和战争的倾向,都和人类一样。相反,既然蚂蚁先来,人类就像蚂蚁一样。但最重要的是,蚂蚁是高效的。他们似乎以最佳方式共享信息,主要是因为他们能够创建和跟踪通向资源的路径、 共同导航和解决问题、建造隧道以及保持自身清洁。

这种效率,就像它们的微型规模一样,使昆虫社会引人入胜。他们的系统被认为比我们的更完美。蚂蚁操作已被用作信息和通信科学中的优化模型(最常见的是使用称为蚁群优化算法或 ACO 的技术,在人工智能研究员 Marco Dorigo 1992 年关于减少城市空气污染的论文中引入)。 ACO 是元启发式群体智能的一种形式——在蜜蜂和鸟类中也可以看到集体、分散的行为——在电话网络、交通控制、数据挖掘、煤矿开采和矿场检测中实施。蚂蚁过程的模拟——或者例如,蚂蚁清洁可以应用于纳米技术的想法——暗示了系统化和计算机化是自然现象的想法,是一种基本的、有机的统治形式。因为我们可以在宇宙中找到算法,因为一切都可以分解成比特,所以我们的技术只是一条顺理成章的路径——线性的,就像文明中的技术树一样。它也表明,在自然界中可以找到辛勤的工作:如果蚂蚁不知疲倦地、漫不经心地工作,那么在可以解释为从那些“自然”蚂蚁社会的逻辑推断的资本主义制度下,人类工人为什么不做同样的事情呢?自伊索以来,像蚂蚁一样劳动,你就会繁荣一直是民间智慧。 (尽管最近的研究表明,蚂蚁能够熟练地建造隧道的关键实际上是大部分的空闲时间。)

上帝游戏邀请我们窥视人类社会,就像它是一个蚂蚁农场。在玩上帝的游戏时,我们以缩小、简化的形式重播那些让我们失望的系统。这些系统在微型尺度上的重复维持了它们是自然的概念,无限的复杂性和不可估量的可能性,这是人类社会被基本的和可知的人类秩序的幻想所压倒的特征——我们玩的幻想。

并不是说人类与蚂蚁没有任何共同之处。问题在于蚂蚁有一种“文明”,可以模拟和阐明人类社会的运作方式。这种以上帝游戏为例证的观点强化了遗传、预定秩序的概念,并暗示历史上的人类都是相同的,受相同的基本功能集驱动,这些基本功能或多或少地被社会的安排方式所掩盖或扭曲。这些游戏的玩家利用了这种命运秩序的虚构,即使游戏信号表明我们只是蚂蚁大小超出了它。

生物学家刘易斯·托马斯(Lewis Thomas)在《一个人的生活》中写道:“得知我们都在智力上被束缚在一起,沉迷于一些毫无特色的、基因驱动的集体工作,建造如此巨大的东西以至于我们永远看不到轮廓,这可不是什么好消息。”细胞(1974)。可以理解,人类更愿意相信自己的能动性,即使它是虚构的,即使我们的目的不是我们想的那样。与蚂蚁不同——据我们所知——我们被一种独立的目的感所驱使。人类在自我意识中的独特之处在于,他们面临的一切都感觉像是一种选择,而这些选择决定了他们生活的结果。古代诺斯替教徒相信选择的能力是人类创造错误的证据。也许成为一只蚂蚁或模拟市民会不那么痛苦。正如历史学家夏洛特·斯莱(Charlotte Sleigh )在 2001 年所写的那样,“我们仍然在对 [蚂蚁] 方式的钦佩和对它们缺乏个性模仿我们自己在社会中的无助的焦虑之间徘徊。”

在玩上帝游戏时,我们以还原和漫不经心的方式看待自己——缩小、倒退和玩具化的生活

我们与上帝游戏的关系是这样的:跨越让我们感到强大的微小奇迹与我们不(也可能不想)在框架外的世界中运用这种力量的知识之间。一个无聊的郊区孩子带着放大镜的形象浮现在脑海中,反复无常地折磨那些他们可以轻易投射自己有条件的存在的生物。对模拟人生游戏的研究报告了玩家自己家庭的重建,无论是积极的还是虐待狂的,比如把自己变成一只蚂蚁来烧——或者把放大镜转过来烧自己。如果生活是这样的呢?

然而,蚁群被理想化并用作比喻的方式过于简单化了昆虫学的现实,就像它简化了人类社会一样。蚂蚁有 12,000 多种,其中大部分几乎没有研究过;我们只是大约 500 种灵长类动物中的一种。在已经研究过的蚂蚁种类中,存在着压倒性的多样性。军蚁筑桥。切叶蚁不仅发展了农业;它们还进化为涂有由岩石制成的盔甲。在收割蚁错综复杂的垃圾堆中发现了微化石。黑花园蚁后执行“承诺”以预防疾病。金合欢蚂蚁保护金合欢树; Matabele 蚂蚁将受伤的亲属带回家。蚂蚁角色 并不像威尔逊想象的那样固定。印度跳跃的蚂蚁可能会推翻它们的蚁后并争夺这个角色——胜利者会收缩其大脑以节省卵巢的能量,并在必要时使其再生。蚂蚁可能比最初认为的更有意识,这意味着将单只蚂蚁视为大脑光滑的自动机为其女王及其超有机体服务的流行观点可能是错误的。最近一本名为《蚂蚁:世界工人》的蚂蚁肖像书突出了它们的解剖学多样性。 Brooke Jarvis 指出,即使在这种细节水平上,蚂蚁“很快就会开始感觉不仅像个人,而且像人。”

17 世纪的科学家罗伯特·胡克(Robert Hook)看着“麻烦”但又美丽的蚂蚁微小的身体,想象了一个完美的玻璃,可以立即看到“自然商店”的所有运作,被运送到天堂并留在地球上,在肉身中,既主宰世界,又留在世界。他声称征服微小的世界将导致对人类大脑领域的掌握。那种幻想存在于上帝的游戏中,将更深层次的理解的可能性与上帝般的意志的感觉混为一谈,就好像它们是同一种体验。

在 Wright 和 Wilson 的一次采访中,他们同意游戏是教育的未来。但上帝的游戏真正教会了我们什么?当然,对于城市规划的现实、文化和技术历史的渐变或实际人类之间的交流,这些都毫无用处。关于蚂蚁的内容很少。如果一名球员被游戏耽误了时间,那么真正把脚放在人行道上、直视某人的眼睛、感受无尽的热浪的时间肯定会更少。威尔逊写道,我们“对我们存在的事实感到非常困惑”,而上帝游戏似乎可以减轻这种情况。但我们确实在“私人时间”里与自己作对:遐想、重新分区、发动战争、建造危险的游乐设施、像浮躁的造物主一样一时兴起解雇人们,学习的不是生活如何运作,而是决策本身如何成为逃避现实。在玩上帝游戏的过程中,我们像对待蚂蚁一样简单粗暴地看待自己——缩小、倒退和玩具化生活。

今年发表的一项研究表明,蚂蚁的社会性将有助于保护它们免受气候变化的影响。这对我们来说似乎不太可能:您可以说我们处于类似于蚂蚁磨坊的环境中,更通俗地称为“死亡螺旋”,当一只军蚁遇到信息错误时会发生这种现象。离开气味和困惑,蚂蚁跟随自己的后方,带领它的排进入反馈回路,导致整个群体筋疲力尽或饥饿。接近尾声时,我们揭示性格的决定变得复杂起来。有人被困在门口。为什么不重新开始游戏?