即使是几年前,如果你想和我谈论“科学哲学”,我也会溜之大吉。哲学?就像,人们只是……说些什么?不用了,谢谢老兄,我很好。我是一个科学人,我谈论数据。

但后来我意识到一件事:我不知道自己在做什么。就像,没有人告诉我科学是什么或如何做。我的导师从来没有让我坐下来给我讲科学《鸟和蜜蜂》(“当一个假设和一个实验非常相爱时……”)。我刚刚获得博士学位并开始进行实验。我不是应该使用科学方法之类的吗?想一想,什么是科学方法?

据我所知,其他人都和我一样一无所知。没有名为“提出想法 101”或“当您可以选择的项目数不胜数时如何选择项目”的课程。我们都是通过潜移默化来学习的——你读了一些论文,看了一些演讲,然后你就即兴发挥了。

我们将一生奉献给这个项目——更不用说数十亿纳税人的钱——所以我们不应该,你知道,对我们正在做的事情有所了解吗?幸运的是,在 20 世纪,三位哲学家说:“该死,科学这件事变得非常疯狂,我们应该弄清楚它是什么以及它的全部内容。” 1

卡尔·波普尔说:科学是通过提出假设然后证伪它们而发生的。

托马斯·库恩说:科学的发生是因为人们试图解决流行范式中的难题,然后当事情不合时宜完全改变范式。

保罗·费耶阿本德(Paul Feyerabend)说:*大湿屁噪音*

猜猜我要告诉你谁的书?

调查是正确的

以下是费耶阿本德在《反对方法》 (1975 年,强调他的)中的说法:

其论点是:构成科学的事件、过程和结果没有共同的结构;没有任何元素出现在每项科学研究中而在其他地方缺失。 […]成功的研究并不遵循一般标准;它现在依赖于一种技巧,现在依赖于另一种技巧……我再说一遍,这种自由主义实践不仅仅是科学史上的一个事实。对于知识的增长来说,这是合理的,也是绝对必要的。

这就是说:不存在科学方法这样的东西。费耶阿本德的名言是“一切皆有可能”,他解释说这是“仔细审视历史的理性主义者的惊恐感叹”。 2每当你试图制定一些规则,比如“科学就是这样运作的”,费耶阿本德就会弹出并说“啊哈!曾经有一次,有人做了与此完全相反的事情,但它成功了!”

这是一个例子。假设一个名叫伽利略的人走到你面前,说了一些疯狂的话,比如“地球在不断地移动。”好吧,科学的第一条规则应该是“理论应该符合事实”,所以你,一个尽职的科学家,请参考它们:

-

当您站在移动的物体上(例如马或车)时,您会出于各种原因注意到它。你感觉到风,你看到风景在变化,你可能会有点不舒服,等等。如果地球在移动,我们就会知道。

-

当你垂直跳跃时,你会准确地落在你开始的地方。如果地球在移动,这种情况就不会发生——当你在空中时,它会改变位置,你的着陆点将与你的发射点不同。

-

地球有时确实在移动。这就是所谓的地震。当这种情况发生时,建筑物就会倒塌,就会发生泥石流和雪崩等。所以地球不可能一直在移动,否则这些事情也会一直发生。

这些事实似乎无可辩驳,所以你得出地球不动的结论。不幸的是,它确实会移动,而你无法通过科学的两双鞋来弄清楚这一点。相反,你必须接受这个伽利略家伙可能是对的可能性。用费耶阿本德的话说:

反过来,我们首先断定地球的运动,然后询问什么变化可以消除矛盾。这样的调查可能需要相当长的时间,而且从某种意义上说,即使在今天,它也还没有结束。这种矛盾可能会伴随我们数十年甚至数百年。尽管如此,我们还是必须坚持这一点,直到我们完成我们的考试,否则考试,即发现我们知识中古老成分的尝试就无法开始。我们已经看到,这是人们保留甚至发明与事实不符的理论的理由之一。

对费耶阿本德来说,我们的思想就像深湖,我们的假设就像你从水面上看不到的鱼,而古怪的理论就像一根炸药,你把它扔进水里,它就会爆炸,所有的假设都会失效。浮到表面。如果你认真对待伽利略听起来愚蠢的理论,你就会开始怀疑你的事实是否像看起来那样无可辩驳:你真的能够判断地球和地球上的一切是否在运动吗?例如,如果你在一艘船的甲板下,你能判断这艘船是靠岸还是顺利航行吗?你检查过吗?

费耶阿本德甚至声称,在整个伽利略惨案中,天主教会是“相信科学”的一方。宗教裁判所不仅谴责伽利略与圣经相矛盾。他们还说他对事实的看法是错误的。他们的这部分判断“是在没有参考信仰或教会教义的情况下做出的,而是完全基于当时的科学状况…… ”。这是许多杰出科学家的共同观点,而且基于事实、理论和当时的标准,这是正确的。”正如:宗教裁判所是对的。

无政府主义者

费耶阿本德将自己描述为“认识论无政府主义者”,其他人也这么称呼他,但他们的意思是一种侮辱。这整个“一切皆有可能”的事情导致了许多人对错误信息和伪科学的紧握珍珠和手足无措。应该有某种特殊的秘密科学酱,可以让“真正的”科学变得更好,如果事实证明你可以在上面喷任何一种调味品,而且味道很好,那我们为什么要在这个品牌上花那么多钱——命名的东西?

我认为珍珠迷们在这里有所作为,我稍后会回到这一点。但首先,即使费耶阿本德论文的强硬版本让人晕倒,但当谈到革命性科学时,这些人可能会同意他的观点。几乎按照定义,突破必须至少有点荒谬——否则,有人已经成功了。例如,当你回顾过去四十年来生物学上最重要的三项突破时,每一项都需要至少一步,有时甚至很多步骤,这对很多人来说听起来很愚蠢:

-

我们之所以拥有mRNA 疫苗,是因为一名女性非常确信自己能够让这项技术发挥作用,因此她坚持了几十年,即使她所有的资助都被拒绝了,她的大学试图将她开除,她的顾问也试图将她驱逐出境。

-

我们有聚合酶链式反应,因为一个人想“找出黄石公园的沸水中可能生活着什么样的奇怪生物”,而另一个人拒绝听他的朋友们告诉他他在浪费时间:“……我的朋友或同事不会对这一过程的潜力感到兴奋。 […] 大多数能花点时间与我讨论这个问题的人都觉得有必要找出一些行不通的理由。” 3

(这就是为什么总是 每当人们挖掘听起来愚蠢的研究来证明政府在科学上浪费金钱时,这就是一个骗局。他们会说“你能相信他们付钱让人挖出猫的大脑的一部分,然后看看它是否还能在跑步机上行走吗?”事实证明,这项研究是关于如何帮助脊髓损伤后再次行走的。很多研究都是糟糕的,但其愚蠢的一句话总结并不能很好地表明其质量。 4 )

我们不仅有打破规则的有用研究;我们也有遵循规则的无用研究。你可以发展理论、进行实验、收集数据、分析你的结果并拒绝你的零假设,所有这些都按照书本进行,没有一丝欺诈或造假,但仍然不会产生任何有用的知识。在心理学中,我们一直在这样做。

进步取决于欺诈

每个人似乎都抽象地同意这些事实,但我们内心显然不相信它们,因为我们建立了一个完全否认它们的科学体系。我们聘用人员、接受论文并发放资金,都是基于这样的假设:科学是通过一系列合理的步骤取得进步的,而这些步骤都可以得到委员会的批准。这就是为什么每个人都试图假装这件事正在发生,即使事实并非如此。

例如,美国国立卫生研究院不喜欢资助任何有风险的事情,因此从他们那里获得资金的一个好方法是向他们展示你已经秘密完成的项目的一些“有前途”和“初步”结果。当他们给你一笔资助时,你可以发布其余的结果,然后说“哇,看起来一切都这么好!”当你实际上已经用这笔钱尝试其他东西时,希望为下一个结果产生“有希望的”和“初步的”结果 拨款申请。也就是说,我们的科学进步很大一部分依赖于欺骗政府。

事实上,每当我们发现自己长时间陷入某个科学问题时,往往是因为过于理性。例如,我们对阿尔茨海默氏症没有任何好的治疗方法,很大程度上是因为研究人员的“阴谋集团”非常确定他们知道阿尔茨海默氏症的科学应该朝哪个方向发展,以至于他们阻止了任何试图追随其他线索的人。他们所钟爱的假设——淀粉样蛋白的堆积会堵塞大脑——在当时获得了广泛的共识,任何心怀怀疑的人看起来都像一个科学否认者。几十年后,花费了数十亿美元,淀粉样蛋白假说几乎已经失效,我们离治愈甚至有效的治疗也还差得很远。因此,当奶奶开始健忘而你对此无能为力时,你应该责怪那些执行所谓科学规则的人,而不是那些试图打破这些规则的人。

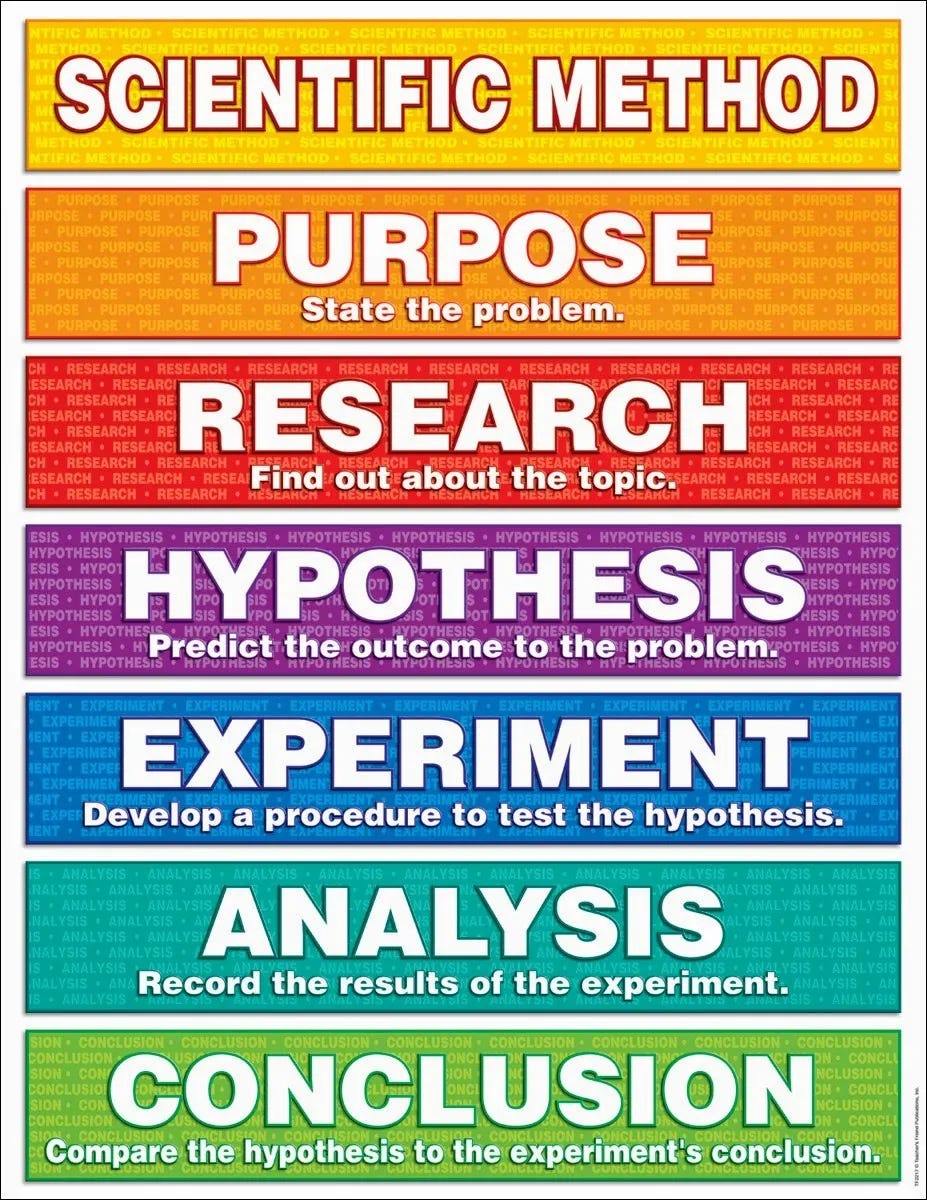

同样,即使我们相信科学需要偶尔的非理性,我们也会向我们的孩子隐瞒这一事实。走进小学教室,你可能会看到这样的海报:

我的老师挂在墙上的大多数东西都被证明是弥天大谎:食物金字塔并不是一个合理的节食指南,格陵兰岛实际上只有南美洲的七分之一大小(尽管它在地图上看起来如何),以及玛雅·安杰卢从来没有说过人们会记住你给他们带来的感受。但这种关于“科学方法”的胡言乱语是其中最夸张的。

是的,科学家有时会做所有这些事情,但是将这些步骤布置为“方法”意味着科学是一个已解决的问题,每个人都知道正在发生什么,我们都只是出现并用数字来绘制,而你,也可以按照食谱进行操作,发现就会从另一端弹出。 (“嘿,朋友,我被困住了——研究之后又会发生什么?”)这种“方法”和我朋友史蒂夫的磅蛋糕一步式食谱一样有用,其中写道:“第一步:添加磅蛋糕。” 5

值得注意的麻烦,第二次世界大战

我读《反对方法》是因为人们一直向我推荐它,现在我明白为什么了。老保罗和我有相似的氛围:我们都喜欢斜体,讨厌等级制度。但我对他有两件事要挑剔。

首先,费耶阿本德有一点纳粹问题——也就是说,他是一名纳粹分子。他在书的末尾的一个奇怪的脚注中提到了这一点:

像我这一代的许多人一样,我参与了第二次世界大战。这件事对我的思考影响不大。对我来说,战争是一件麻烦事,而不是一个道德问题。

当他被征召入伍时,他的主要反应是因为无法继续学习天文学、表演和歌唱而烦恼:

我想,多么不方便啊。我到底为什么要参加一群白痴的战争游戏?我该如何摆脱它?各种尝试都失败了,我成为了一名士兵。

他做的还不止这些。根据斯坦福哲学百科全书的记载,费耶阿本德因在战斗中表现英勇而获得铁十字勋章,并在战争结束时晋升为中尉。他后来打趣说,他“对军官的角色并不比后来对大学教授的角色更感兴趣”,呃,这并不是人们对这两项工作最令人放心的事情。 (“别担心,学生们!我确实是国防军的一名军官,但我讨厌它,就像我讨厌教你们一样。”) 6

听着,我认为你不应该通过判断人们的性格来判断他们的想法。 7我希望我读过的每个人都有一大堆缺点,而大多数能教我一些东西的人可能不认同我的价值观。但也有一些“弱点”,还有“为希特勒拿着枪却对此极其漠不关心”。这对于哲学家来说尤其奇怪,因为批判性地思考事物是他的工作。

曲棍球棒

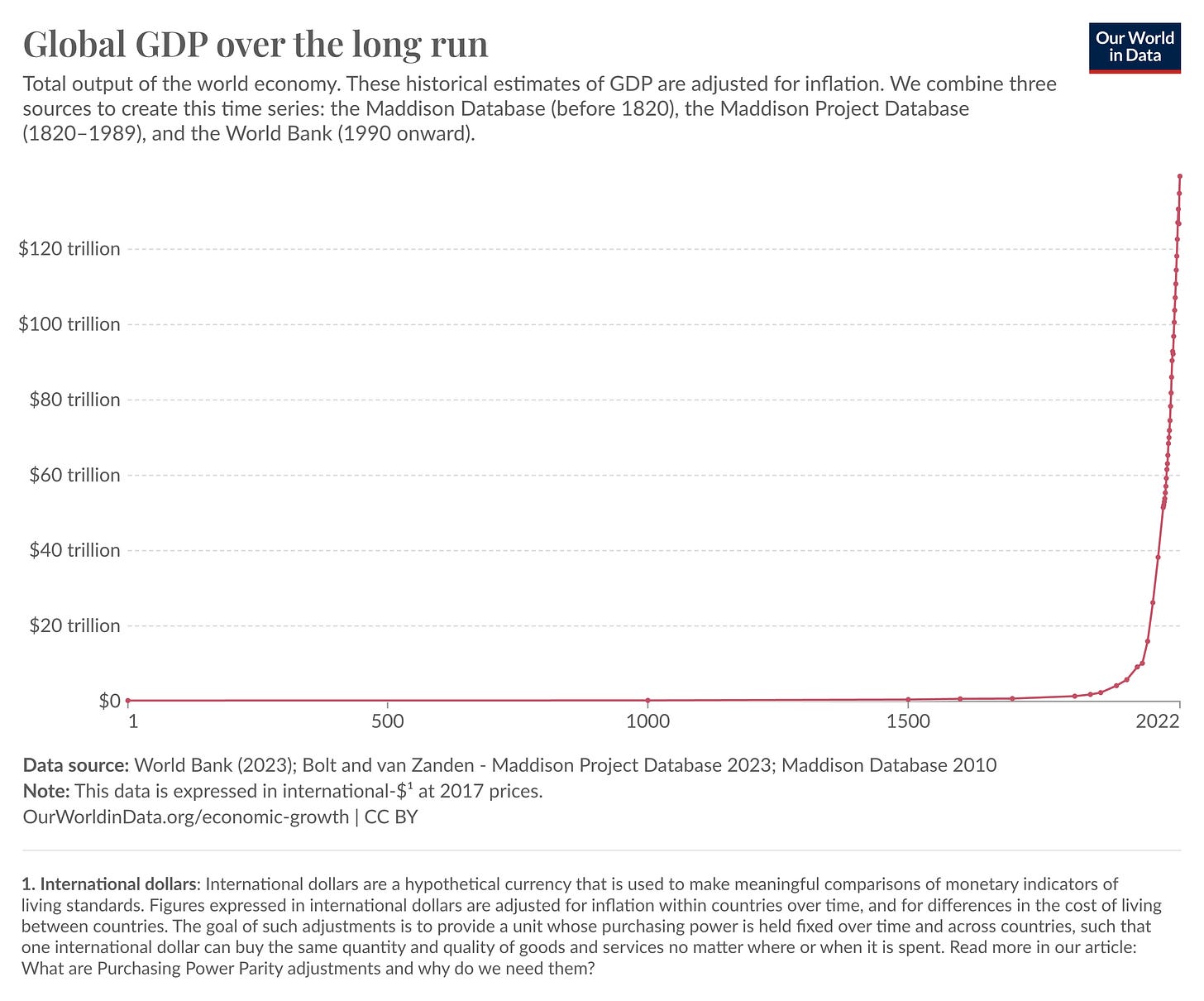

所以我和费耶阿本德先生对于二战的看法可能不一致,但我对他最大的哲学抱怨是他似乎并不关心曲棍球棒:

曲棍球棒是人类历史上最大的谜团。在过去约 400 年里发生了一些大事,这是我们物种存在约 30 万年中从未发生过的事情。人们对曲棍球棒的形成原因有各种各样的理论,但每个人都同意科学发挥了作用。我们开始以新的方式研究宇宙的奥秘,我们的发现不断积累并渗透到技术中,速度比以往任何时候都要快。

所以,好吧,“一切都会发生”,但有些事情会比其他事情进展得更好。这就是为什么我不相信费耶阿本德关于科学方法不存在的说法。我认为它还不存在。也就是说,我们在科学实践中以某种方式取得了成功,但却没有从原理上理解它。虽然我们还没有解开曲棍球棒之谜,但有太多的尸体无法否认这个谜团的存在(这个谜团中的尸体是活的——这就是重点)。

尽管费耶阿本德否认了这个谜团,但也许他可以帮助我们解开这个谜团。曲棍球棒的第一次向上滴答声,在 1600 年之后的某个时间几乎难以察觉的升空——这是费耶拉本德非理性的爆发。第一批科学家在当时做了一件相当愚蠢的事情:他们抛弃了几千年来教导人们的书籍(其中一些据说是上帝写的)并决定自己做事。他们声称,如果你建造气泵并通过棱镜观察,你就能发现客观、有用的真理,但他们……大多是错的。这个承诺花了大约 200 年的时间才真正开始得到回报,这就是为什么我们直到 1800 年之后才到达曲棍球棒的弯曲处。

所以两个世纪以来,现代科学的鼻祖们主要是在愚弄自己。早期,一部名为《艺术名家》的流行戏剧通过在舞台上描述皇家学会(该组织容纳了大多数重要的早期科学家)的一些实际实验来嘲笑他们——一个滑稽的自然哲学家试图“模仿青蛙在干燥的陆地上游泳” ”并将羊的血输给一个人,使人的屁股里长出一条尾巴。几十年后,政治家威廉·坦普尔爵士声称,“那些被视为伟大的知识和学习进步者的空想推测”并没有带来任何物质利益。五十年后,作家塞缪尔·约翰逊(Samuel Johnson)审视了科学著作,并认为它们“乏善可陈”:

当上个时代的哲学家第一次聚集到皇家学会时,人们对实用艺术的突然进步抱有很大的期望……学会的相遇和分离并没有明显减少生活的痛苦。

浣熊现在会见你

每一项新的科学研究都必须遵循同样的路径。你必须首先疏远旧的思维方式,然后你必须爱上新的思维方式,这两件事你必须做到才合理。无论真正的科学方法是什么,这都必须是前两个步骤。现有的理论一开始总是比年轻的挑战者更强大。只有真正愚蠢的人才能够发现最终推翻旧立新的证据。

但这并不是一个通用的、广泛的愚蠢行为。这是一种瞄准激光目标、精确的愚蠢行为。爱上一个初出茅庐的想法固然很好,但最终你必须做出比当权者所能聚集的更好的实验和更令人信服的解释,否则你的理论将走向 99% 的理论,却毫无意义。这就是规则的重要性。我们记得伽利略,因为他的论点尽管在当时很奇怪,但最终还是站得住脚的。 8如果他试图声称地球绕其轴旋转,我们不会记得他,因为有一种宇宙卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔在他的指尖上像篮球一样旋转地球。 9

当科学家获奖者做出疯狂的事情,比如与想象中的荧光浣熊交谈时,人们称之为“诺贝尔病”,就好像这种疯狂是对科学家才能的征税。但这是倒退的:疯狂是他们天赋的一部分。与浣熊交谈所需要的疯狂,就像当每个人都告诉你这行不通时尝试创建聚合酶链式反应所需要的疯狂一样。这只是一种极其特殊且罕见的疯狂。你必须足够牢固地抓住现实才能理解它,但又必须足够松散地让它说话。也就是说,我们的“科学方法”海报应该是这样的:

告别理性

早在 2011 年,一位名叫达里尔·贝姆 (Daryl Bem) 的心理学家发表了一系列研究,声称表明 ESP 是真实的。这引发了心理学领域的复制危机,一些人想知道这是否就是贝姆一直以来的意图——也许他的古怪实验是一次假旗行动,旨在暴露我们方法的弱点。

我不认为贝姆是这样,但费耶阿本德很可能是这样。 《反对方法》是一本媒介即信息的书:它的目的是引发费耶阿本德声称的科学进步所必需的同样的疯狂。这就是为什么他赞扬巫术和占星术,这就是为什么他花了整整一章来不合逻辑地仔细阅读荷马第十章,甚至这就是为什么他提到他对纳粹时代的厌倦态度——他想让你心烦意乱。他试图拉伽利略,提出一个明显与事实不符的论点,试图欺骗你更仔细地观察这些事实,这样你就会发现它们比你想象的更不稳定。他希望你紧紧抓住你的珍珠,因为他知道它们会在你手中化为灰尘。

这就是那个曾经在采访中惊呼“我没有立场! […]我有一些观点,我会极力捍卫,然后我发现它们是多么愚蠢,然后我就放弃它们了!” 11他是一根炸药——你把他扔进你的脑海里,这样你就能看到浮到表面的东西。而一旦海浪退去,归于宁静,也许你会听到荧光浣熊的声音,也许你会倾听。

嘿伙计,实验历史有一些秘密要告诉你

显然还有更多,但人们主要谈论这三个。有时他们会提到第四个叫伊姆雷·拉卡托斯(Imre Lakatos)的人,但他很少出现,可能是因为他不幸去世得很早。 (事实上,他本来应该写一本反驳费耶阿本德的书,书名是《为了方法》 。)如果你是一个哲学家,你就应该活得很长,这样人们就有很多机会对你大喊大叫,从而增加你的力量。这就是为什么就我个人而言,我不打算死。

这里,“理性主义者”指的是费耶阿本德的宿敌:波普尔之流,他们认为科学需要遵守规则。它并不是指人们试图正确思考的在线运动。

如果你真的想感到悲伤,请阅读 Kary Mullis 的诺贝尔奖演讲全文,该演讲追溯了 PCR 的发展以及他的关系的破裂。事情是这样结束的:

在伯克利,冬天下毛毛雨。牛油果成熟的时间很奇怪,弗雷德前院的树因挂满了水果而湿漉漉的,下垂了。当我走向我那辆银色的小本田思域时,我的心情变得很差劲,它从来没有启动失败过。无论是弗雷德、贝克斯的空瓶子,还是 PCR 时代黎明的甜蜜气味,都无法取代珍妮。我很孤独。

几周前,我和一个人参加了一个会议小组,他预测人工智能将在 5-10 年内取代人类科学家。我不同意,这就是原因。法学硕士之所以有效,是因为我们可以对他们进行五万亿个结构良好的句子的训练。我们的科学结构还很不完善,而且我们很难区分结构良好和畸形的科学。

有时我会收到一些人的电子邮件,他们想向我兜售万有理论,并假设我会成为富有同情心的听众,因为我总是在谈论科学上的疯狂想法。当然,我会倾听一个不可靠的假设。但如果你想让我不仅倾听,而且相信,那么你就必须带来数据。不过,公平地说,我会给任何人带来与最初的科学家们同样的怀疑——也就是说,我将在两个世纪内保留判断。

喜欢这四个人会很有趣,但我必须让这四个人知道: 《反对方法》的最后一章之一提出了与朱利安·杰恩斯的《两院制思维崩溃中意识的起源》惊人相似的论点,也就是说,古代人类并不像现代人类那样有意识,而是将意识体验为神的声音。以下是费耶阿本德在讨论荷马时所说的话:

行动不是由“自主的我”发起的,而是由进一步的行动、事件、事件,包括神圣的干预发起的。这正是心理事件的体验方式。 […] 古代人缺乏“物理”统一性,他的“身体”由许多部分、四肢、表面、连接组成;他缺乏“精神”的统一,他的“精神”是由各种各样的事件组成的,其中一些事件甚至不是我们意义上的“精神”,它们要么作为附加成分居住在傀儡身体中,要么是从外部带入的。

这太奇怪了,因为《反对方法》比《意识的起源》早一年问世。费耶阿本德和杰恩斯是否认识,或者这是他们两人所表达的时代精神?我不知道,除了Goodreads 上的这个人之外,我还没有看到任何人对这种联系发表评论。

这次采访还值得注意的是,费耶阿本德提前 17 年预测了记者的离婚。

原文: https://www.experimental-history.com/p/the-anarchist-and-the-hockey-stick