功利主义有很多有趣的挑战,我认为将它们放在一个地方可能会有一些价值。大多数“经典”挑战并不是我觉得特别令人不安的挑战。以“移植问题”为例:

想象一个假设场景,其中有 5 名患者,每个人都将很快死亡,除非他们接受适当的移植器官——一个心脏、两个肾脏、一个肝脏和肺。一位健康的患者查克来到医院进行例行检查,医生发现查克是所有五名患者的完美供体。医生应该杀死查克并用他的器官来拯救其他五个人吗?

如果你摆脱关于这是否真的通过了功利主义成本效益分析的普遍反对意见(“这会创造一个规范,阻止人们在需要时去医院吗?”等等),只是假设这真的说没有其他人会发现是功利主义的事情,那么我很高兴地说,如果外科医生杀死 Chuck 是件好事。那是一颗我满足于咬的子弹。

同样,对于体验机(你被问到是否想进入一台模拟幸福存在的机器),我很高兴地说我会进入机器,我应该进入机器。现状偏见在这里似乎很重要——如果你将问题翻转为“假设你已经在体验机器中,如果你知道你的非模拟存在是巨大的痛苦之一,你会选择离开吗?”,它会更明显对大多数人来说,他们可能并不像他们认为的那样反对模拟快乐。

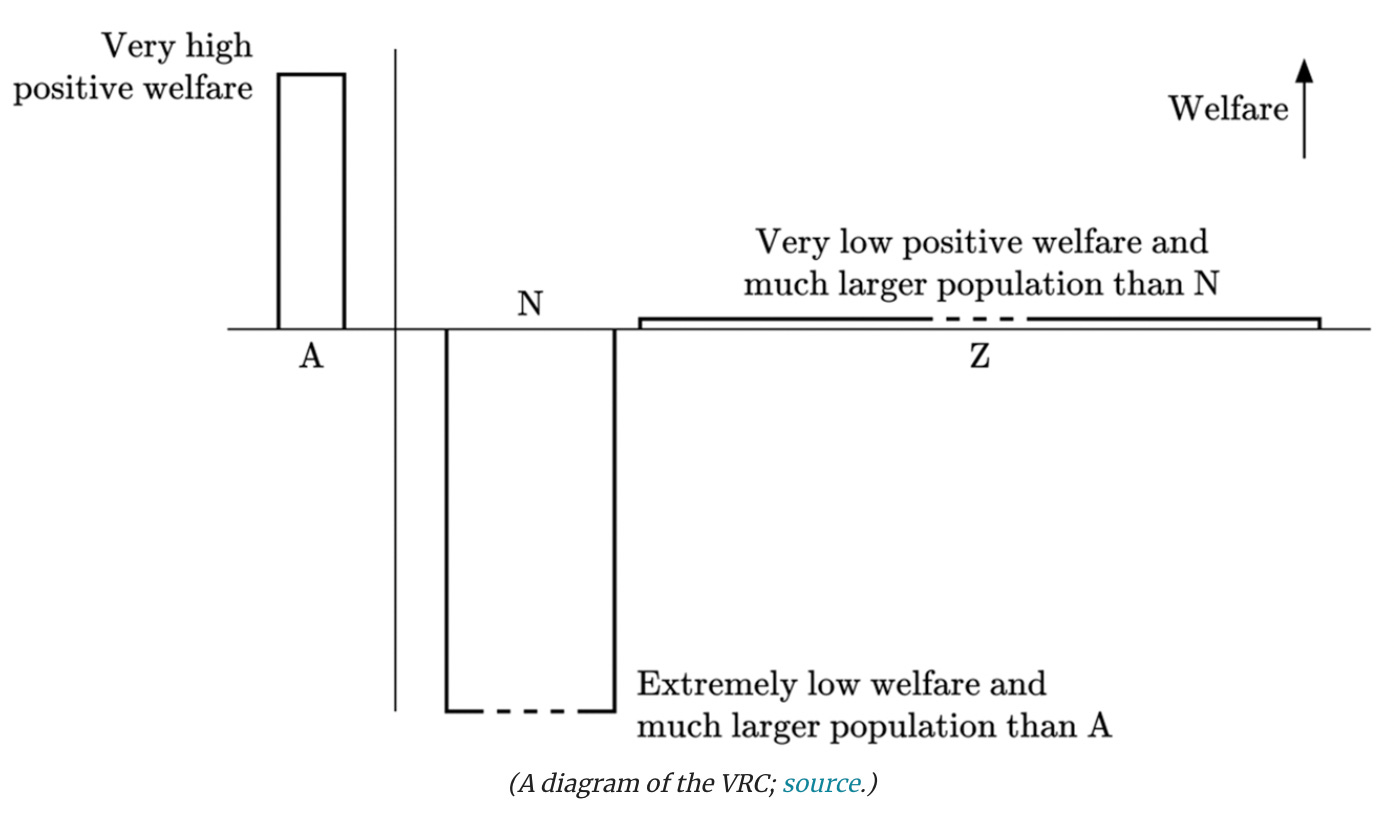

即使是令人反感的结论也没有特别困扰我。如果您不知道“令人反感的结论”是什么,请转到上一句中链接的 Wikipedia 页面,但要点是,完全功利主义者被迫接受这样一个事实:一个有许多人的生活几乎不值得过的世界可能是比一个快乐的人少得多的世界要好。在德里克·帕菲特(Derek Parfit)的例子中,人们进入这个世界只需要片刻,就可以吃土豆并听到一些穆扎克音乐(如果有足够多的人),比一个拥有更少的繁荣的人过着美好生活的世界要好。

再说一次,我不觉得这很麻烦。我从罗伯特·威布林那里听到的一个反对意见,虽然我怀疑是在别处提出的,但很有趣:我们可能已经处于令人反感的结论中。虽然给出的典型例子是每个人的生活都是短暂而无聊的,但鉴于人类遭受的巨大苦难,目前地球上的平均生活可能只是“勉强值得过”,以及说 80 亿人在地球上过着平均生活可能比只有几百人过着美好的生活要好得多。但即使没有那个反对意见,我也很乐意说,数以万亿计的短暂的穆扎克和马铃薯的生命比极少数美妙的生命要好。

到目前为止,我是一个满意的子弹咬人。那么,我在哪里可以下火车去疯狂的小镇呢?泰勒考恩对圣彼得堡悖论的变体是对功利主义的一种反对,我认为这是一个严重的问题。假设你得到了一笔交易——你可以按下一个按钮,它有 51% 的机会创造一个新世界并使总效用翻倍,但有 49% 的机会摧毁这个世界和现有的所有效用(假设有在宇宙中没有外星人,或者按钮也使外星人的数量加倍或其他东西)。如果你想最大化总预期效用,你应该按下按钮——毕竟,按钮被操纵在你的身边,所以按下按钮有正的期望值。

但是当你被问到是否要一次又一次地按下按钮时,问题就来了——在每一点上,试图最大化预期效用的人都应该同意按下按钮,但当然,最终他们会破坏一切。因为功利主义告诉我,我几乎肯定会破坏现有的所有效用,我不乐意。我的朋友 Eli Lifland(我相信他确实咬了这个子弹)有一个有用的反对意见 – 你会接受任何赔率吗?

假设你失去一切的可能性不是 49%,而是万亿分之一。看起来你应该一遍又一遍地按下按钮,当然,如果你按下它的次数足够多,你就会遇到与原来的赔率相同的问题:你几乎肯定会最终摧毁一切。与我交谈过的大多数普通人都说“我会按很多次按钮,直到我觉得自己做了很多好事,然后我就会拿走我的奖金”,这似乎不合理但也很吸引人.我不知道该怎么处理这个。

我也不愿意成为帕斯卡抢劫案的受害者。以下是来自维基百科的问题描述:

Blaise Pascal被一个忘记武器的抢劫犯搭讪。然而,劫匪提出了一个交易:哲学家给了他们他的钱包,作为交换,劫匪明天将返还两倍的钱。帕斯卡拒绝了,指出这笔交易不太可能被兑现。然后抢劫者继续命名更高的奖励,并指出即使他们只有 1000 分之一的机会获得荣誉,帕斯卡也可以达成 2000 倍回报的交易。帕斯卡回应说,这种高回报的概率甚至低于千分之一。

抢劫犯反驳说,对于能够偿还大量金钱(或纯粹的效用)的任何低概率,存在一个有限的金额,使得下注是合理的——并且考虑到人类的错误和哲学怀疑,一个理性的人必须承认至少有一些非零的可能性这样的交易是可能的。在一个例子中,抢劫犯通过向帕斯卡承诺 1,000万亿个幸福的日子而成功。被这个论点说服后,帕斯卡把钱包交给了抢劫犯。

虽然由于金钱的边际效用递减,带钱回来的提议可能会失败(在某些时候,获得额外的现金并不会让你更快乐),抢劫者声称能够模拟巨大的例子人数和折磨他们似乎确实给功利主义者带来了问题。你应该把钱捐出去吗?当然你不应该这样做,但我认为这可能确实表明,在极低概率获得极高回报时,试图最大化预期效用确实会失败。事实上,帕斯卡下注的标准问题仍然相当严重。

“非常令人反感的结论”是另一个这样的问题(这与厄休拉·勒古恩的著名故事“远离奥梅拉斯的人”非常相似)。这里的重点是,完全功利主义者不仅需要接受最初的令人反感的结论,而且还需要接受一个有大量人过着几乎不值得过的生活的世界,同时也有少数人过着只有充实的生活带着折磨和极度的痛苦。以下是来自EA 论坛的简要说明:

完全[ 对称]功利主义者似乎面临更多麻烦。一旦他们为每个对过自己的生活而不是没有生活的弱偏好的人的创造赋予了一些积极的价值,那么他们怎么能不说大量这样的生活可以补偿创造许多可怕的生活,生活在没有人愿意生活的痛苦和折磨中? (Fehige, 1998 年,第 534-535 页。)

来源在这里。

所以,我最终还是下了火车去疯狂的小镇。如果一张火车票的价格是我接受所有实用程序实际上都会被破坏,或者我必须给一个抢劫者数千英镑,他说如果我不给他我的钱,他将模拟悲惨的生活,或者如果我不得不接受很多人会过着糟糕的生活,但更多的人可以吃土豆,听音乐,我不打算坐火车。但我想更元的问题是:我们应该根据什么原则决定何时下车?我想我的指导原则是,当我下车的直觉比最初吸引我走向功利主义的直觉更强时,我应该下车。

但是我觉得用这个原理下车是有问题的。有时我想象与向当地动物收容所捐款的人交谈,并告诉他们应该将钱捐给有效的慈善机构(尽管我实际上并没有批评人们在现实中的慈善捐赠)。如果他们援引这一原则来为自己的无效捐赠辩护怎么办?如果我们回到对我们似乎疯狂的直觉的直觉,为什么他们不应该在要求他们向 AMF 而不是当地动物收容所捐款的地方下火车去疯狂的小镇?让我知道您在评论或消息中的想法或在Twitter 上@我。