面对你的时间是多么有限是很痛苦的,因为这意味着艰难的选择是不可避免的,而且你将没有时间去做你曾经梦想做的事情。接受你对自己获得的时间的有限控制也是痛苦的:也许你只是缺乏耐力、天赋或其他资源来在你认为你应该扮演的所有角色中表现出色。因此,我们不去面对自己的局限性,而是采取回避策略,努力保持无限的感觉。我们更加努力地鞭策自己,追求工作与生活完美平衡的幻想;或者我们实施时间管理系统,承诺为所有事情腾出时间,这样就不需要做出艰难的选择。或者我们会拖延,这是维持对生活全能控制感的另一种方式——因为显然,如果你从未开始一项令人生畏的项目,你就不必冒失败的风险。我们让自己的大脑充满忙碌和分心,从而在情感上麻木自己,或者我们强迫性地计划,因为另一种选择就是面对我们对未来真正拥有的控制力是多么的少。此外,随着时间的推移,我们大多数人都寻求一种特别个人主义的掌控——我们文化的理想是你应该独自控制自己的日程安排,随时随地做你喜欢做的事情——因为面对这样一个事实是令人恐惧的:几乎所有值得做的事情,从婚姻和养育孩子到商业或政治,都取决于与他人的合作,因此将自己暴露在人际关系的情感不确定性中。

然而,否认现实永远行不通。它可能会立即带来一些缓解,因为它让你继续思考,在未来的某个时刻,你可能最终会感到完全掌控。但它永远无法给人一种你做得足够的感觉——你已经足够了——因为它将“足够”定义为一种人类无法达到的无限控制。相反,无休止的挣扎会导致更多的焦虑和更不充实的生活。

所有这些都说明了所谓的限制悖论,它贯穿了接下来的一切:你越是试图管理和掌握自己的时间,目标是将自己从人类不可避免的限制中解放出来,生活就会变得越有压力、越空虚、越令人沮丧。但你越多地面对有限性的事实——并与它们合作,而不是对抗它们——生活就会变得更有成效、更有意义、更快乐。我认为焦虑的感觉永远不会完全消失;显然,我们接受自己局限性的能力甚至是有限的……

实际上,对时间采取有限的态度意味着在安排你的日子时要明白,你肯定没有时间做你想做的所有事情,或者其他人希望你做的事情,因此,至少,你可以停止因为失败而责备自己。既然艰难的选择是不可避免的,重要的是学会有意识地做出选择,决定要关注什么,要忽略什么,而不是让它们默认地做出——或者欺骗自己,通过足够的努力和正确的时间管理技巧,你可能根本不需要做出这些选择。它还意味着抵制“保持选择余地”的诱人诱惑——这实际上只是试图感觉掌控的另一种方式——而倾向于故意做出重大的、令人生畏的、不可逆转的承诺,你无法提前知道这些承诺会带来最好的结果,但最终证明这些承诺会更令人满意。这意味着要坚定地面对“错失恐惧症”(FOMO),即“害怕错过”,因为你逐渐意识到,错过某些东西——实际上,错过几乎所有东西——基本上是肯定的。事实证明,这实际上并不是一个问题,因为“错过”首先让我们的选择变得有意义。在某件事上花费一部分时间的每一个决定都代表着对所有其他方式的牺牲,而你本可以用这些时间来度过,但却没有这样做——而心甘情愿地做出这种牺牲就是在对你最重要的事情上毫无保留地表明立场。 1

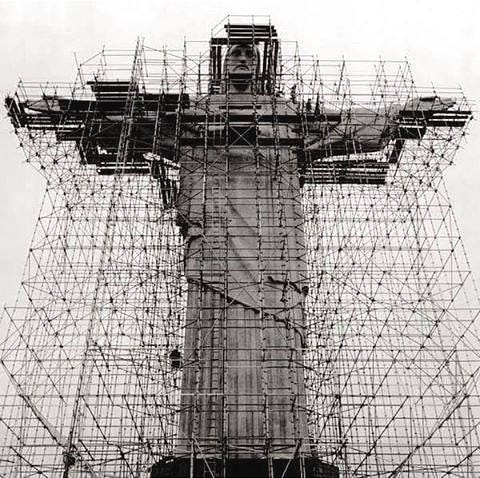

当神术师被净化并发展出更大的接收神圣之光的能力时,他们将进入更深的牺牲维度,一个在祭坛本身中揭示的维度。他们会意识到,他们对众神的牺牲一直是诸神先前对世代世界的牺牲的反向反映,特别是对凡人生命的不朽牺牲:以人体的形式, bômiskos 。正是在那时,神学家才会体验到他的悖论的深度:他是向众神献祭的凡人,同时,他也是在人体祭坛上牺牲其神性的神。通过祭坛,神学家将自己奉献给自己:作为人向神,作为神向人;他通过死亡发现了自己的神性,并进入了一个循环,其回归的关键点是博米斯科斯(bômiskos) ,即祭祀身体的祭坛。 2

在任何情况下,我做出的任何决定都已经受到极大的限制。一方面,它在回顾性意义上是有限的,因为我已经是我自己,我在哪里,这决定了我可以接受哪些可能性。但从前瞻性角度来看,它也受到极大限制,尤其是因为做任何特定事情的决定将自动意味着牺牲无限数量的潜在替代路径。当我一天中做出数百个小选择时,我正在构建一种生活,但同时,我也永远地关闭了无数其他人的可能性。 (“决定”的原始拉丁词, decidere ,意思是“切断”,就像切掉替代品一样;它是“杀人”和“自杀”等词的近亲。)因此,任何有限的生命——即使是你能想象到的最好的生命——都是不断地与可能性挥手告别的问题。 3

我们都悬挂在时空的十字架上。他的神圣本质就是我们的真实本质:永恒的心灵在自己的梦想中化身为凡人。基督,既是上帝,又是上帝的儿子,诞生于他自己的创造物中——这个象征意义再直接不过了。 4

人真的生活在地球上吗?

不会永远在地球上,只会在这里短暂存在。

虽是玉,却易碎。

虽然它是金子,但它会磨损。

虽然是绿咬鹃的羽毛,但它却被撕碎了。

不会永远在地球上,只会在这里短暂存在。

《四千周:凡人的时间管理》作者:Oliver Burkeman

格雷戈里·肖(Gregory Shaw)的《球体和祭坛》(2005)

同上,奥利弗·伯克曼

贝尔纳多·卡斯特鲁普 (Bernardo Kastrup),略有修改